親指シフトは新JIS配列の足音を聴くか

親指シフトキーボードとJISキーボード

こんにちは、親指シフターのミツイです。

こんにちは。親指シフトしないローマ字入力一筋のタカです。

いつもながらの念押し、ありがとうございます。

今回は親指シフトキーボードが世に出たときの状況、1980年前後の話です。

親指シフトキーボード登場

時代をはるかにさかのぼること1980年、富士通が発売した日本語ワードプロセッサー(日本語電子タイプライター)OASYS 100に親指シフトキーボードは採用されました。OASYS、そして親指シフトキーボードは80年代初頭にオフィスを中心として急速に浸透したとされています。

親指シフトキーボードはタイプライターの経験のない初心者や、タイピストではない一般のひとでも無理なく使えることを目指して開発され、そして発売当初はまさにそういう人々に広く受け入れられたために大きなシェアを獲得した経緯があったようです。その入力スタイルはシンプルの一語であり、具体的には、左右の親指シフトキーを使い分けることで

文字キーの単独打鍵(シフトなし)

親指と、おなじ側の手の指との同時打鍵。(同手シフト)

親指と、反対側の手の指との同時打鍵。(逆サイドシフト)

というぐあいにひとつのキーに対して3種類の文字、および記号を割りあてる方式です。(厳密にはこれに半濁音キーも加わります)

親指シフトキーボードにおける文字入力は、非の打ち所のないパーフェクトな方法ではなかったかもしれませんが、なによりもシンプル、明快で、日常的な感覚で馴染むことができました。そして慣れるにしたがって独自の打ち心地のよさを味わえたため、その後も文筆業者を中心に高い評価を受け、1980年代には熱狂的なファンを持つに至りました。

NICOLA規格書(日本語入力コンソーシアムの公式サイトより)によると、1981年にはOASYSが、つまり親指シフトキーボードが市場でトップのシェアをしめたようです。さらにはその使いやすさを評価する記事の刊行誌や、書籍などがつぎつぎと出版されるに及び、その後は文筆家などを中心に熱心な使い手を増やしていった、という経緯があります。1983年ころまでは、OASYSがワープロ専用機の市場でトップのシェアを占めていたようです。

新しい入力方式

親指シフトキーボードがどのような経緯で開発されたのかにかんしては「なぜ親指でシフトしたのか」という記事のなかで書いていますので、よろしければそちらをごらんください。

ここで簡単に説明すると

日本語入力するのに

同時打鍵はどうよ?

というところからスタートしたのでした。

ですがその前に

1970年代は日本語入力の変革期でもあったと思います。

試作の段階に留まっていた「かな漢字」変換の技術を、実用的に使える製品にまで完成できたのは1970年代であり、それまでの機械式のタイプライターではなかなか実現困難だったあたらしい「かな」の入力方式が開発されたのもやはり1970年代でした。

あたらしい「かな」の入力方式とは?

例えばその代表的な方法が、プリフィクス・シフト方式、逐次打鍵方式です。

ひとつの「かな」を2回もしくは複数回に分けて打つことで、それ以前のJIS「かな」配列のように最上段(数字の段)や右手の小指を遠くまで伸ばさなくても「かな」入力できるようになりました。

現在の日本語入力の主流ともいえるローマ字入力も広義のブリフィクス・シフトといえます。

日本語入力の土台が完成したのがこの時代だったと思います。

一方、逐次打鍵方式にたいして、異なるキーを同時打鍵したら果たしてどうか、ということを考えたのが親指シフトキーボードを開発した富士通のプロジェクトチームでした。

アメリカではプロのタイピストではないふつうの人が英文タイプライターを使っている。

おなじようにごくふつうの日本人が、考えながら自分で文章を「書ける」キーボードを作りたいと、親指シフトキーボード開発スタッフのリーダー神田泰典さんは考えていたようです。

「頭の中にある文章が、すらすら出てきてそのまま原稿になるわけではない。原稿を書きながら、原稿を考えるというのが実態」

(なので)

・自分が考えているアイデアを文字にして出す。

・その文字を見ながら、また考えて文章を作る。

・入力装置は考えを進めるのに役立ち、考えを中断したりはしない。

bit1982-12「共立出版」より

このような「紙とえんぴつの作業をおきかえる」道具が必要だという考えのもと、生まれたのが親指シフトキーボードなんだと神田泰典さんは説明しています。

親指シフトというと、とにかく高速入力できてマニアが使うもの、みたいなイメージがありますけど、本当はそういうものではなかったんですね。

少なくとも初期の親指シフトはまったくそういうものではなかったですね。

さて、そこでアイデアとしてあったのが同時打鍵、だったようです。

「かな」を複数回に分けて打ち込む逐次打鍵方式には最初から関心は持てなかったと、神田泰典さんは書いています。

一回の感覚で「かな」を打ち込めた方が自然に感じられるのでは? という考え方でした。

なので開発時のポイントは、異なるキーを同時打鍵したとき果たしてそれが(ふつうの人にとって)自然にかんじられるかどうか、考えながら「書く」道具になりえるか、ということでした。

じっさいに実験用の装置を試作して、あらゆる指の組み合わせで同時打鍵してみたそうです。

その結果が、これです。

複数指同時打鍵を用いるカナ・キーボードの実験

(1)左右の指は互いに独立しておらず、左右別々の指を同時に動かすのは運動機能的に無理がある。

(2)同じ側の手でも親指と他の指の組み合わせ以外は不自然である。

「人間にふさわしいかな入力方式の考察」

神田泰典 他(昭和53年度情報処理学会全国大会)

ちょっと意外。同時打鍵は不自然だという結論だったんですね。

やばいぜ同時打鍵、ということだったようです。

でもたったひとつだけ例外を見つけました。

おなじ側の、親指とそれ以外の指の組み合わせならば、自然な感覚で同時打鍵できることに気づいたんですね。

おなじ側の親指と他の指の同時打鍵だけはシンクロした動きになって自然に感じられる。なぜか。

手を握ったり開いたりするときの筋肉の動きが親指とほかの4本指で対抗するようなかたちになり、それはちょうど猿が枝を掴みながら木に登るときの手の動きそのもの。その遺伝子を受け継いでいるヒトだからこそ、自然な動作として感じられるのではないか。

とそんな趣旨のことを神田泰典さんは書いておられますね。(参考・「コンピュータ―知的「道具」考」 『NHKブックス』 )

私はこれを「親指シフト猿起源説」と名付けています。

意味がよくわかりませんね。

完成した親指シフトキーボードを1979年のデータショウに参考出品したあと、神田泰典さんご自身が約1年半ほど実際に使ってみて、その使いやすさに自信を持つことができたので製品化したのだということです。

日本語ワードプロセッサの時代

1970年代後半に日本語ワードプロセッサの時代がやってきました。

1977年のビジネスシヨウにシャープが日本語ワードプロセッサの試作機を出し、1979年にはWD-3000として商品化しました。入力方式はペンタッチ式のものでした。

1978年、そのシャープに一歩先んじて東芝が日本語ワードプロセッサ初の商品化に成功しました。JW-10に備わったキーボードは現行JIS「かな」配列と50音配列を選択できたようです。

そして1980年、最初にも書いたように日本語ワードプロセッサ・OASYS 100とともに登場したのが親指シフトキーボードです。

1980年代、ワープロ専用機の全盛時代には家電量販店におもむいて親指シフトキーボードを目にしないことはない、という状況がありました。

キーボードなど一度も触ったことのないごくふつうの人たちがある日思いつきで親指シフトを始めてなんの問題なく仕事をすすめることができた、そういう時代でもありました。

その一方で、親指シフトキーボードは富士通が特許を取得した独自キーボードでもあったのです。この点にかんしては「特許出願でわかったOASYSの親指シフト」でとりあげています。

そのため、東芝、シャープ、キャノン、日立など他社の製品で親指シフトキーボードが採用されることは当然のようにありませんでした。多勢に無勢、親指シフトキーボードは富士通一社しか採用していないという状況がつづきました。

一対多、OASYSしか使えないから(親指シフトキーボードの購入は)やめた方がいいですよ、と各社の営業マン、当時の家電量販店の販売員さんたちはそんな決まり文句を口にしていた、などともいわれています。

それに加えてもともと富士通という会社自体が官公庁や法人を販路とする企業であって、個人向けの商品にかんしてはほとんどノウハウが蓄積されていなかった(ようするに一般にあまり知られていなかった)という事情もあり、個人向けの市場では苦戦がつづくことになります。

JIS「かな」か、親指シフトか

いつのころからか、日本語ワードプロセッサOASYSにもしだいにJIS配列のキーボードが増えていきました。

( 右端の「後退」キーを見て、泣くがいいさ)

もともと初期のOASYSでもJIS配列のキーボードを選択することができたようなので、事実関係からすれば富士通が方針変更したわけではないし、親指シフトに見切りをつけたわけではありません。

でも店頭で販売されるOASYSにもJIS配列のキーボードが目につくようになると、けっきょく富士通は親指シフトに自信もなければ強く推す気もないのではないか、やっぱりJIS規格に合致したキーボードでなければ。

そんな声も出てきはじめたようです。

いずれにしても、親指シフトキーボードはやがて少数派に転落していき、日本語入力の主流の座を現行JISかな配列へと明け渡すことになります。

ちなみにqwertyローマ字入力が日本語入力の主役の座を獲得するのはWindows95以降、つまり1990年代半ば以降のことだと認識しています。

その一方で、親指シフトキーボードの配列は、現行JISかな配列と比べていくつかの点で有利なのだとも言われていました。

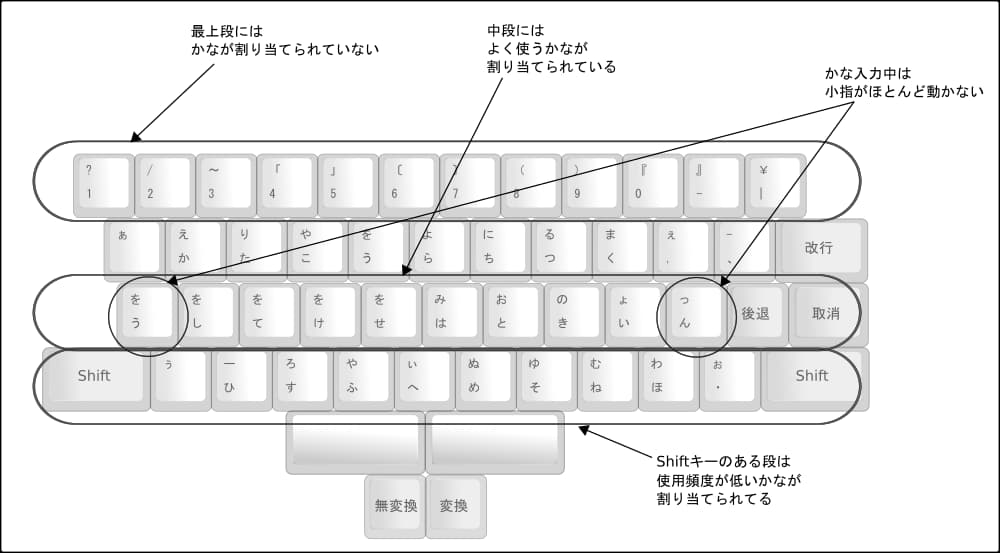

- 一番上の数字のある段には「かな」が配置されてなく、逆にホームポジションのある中段には使用頻度の高い「かな」が割り当てられている。

- 現行JISかな配列では右手小指を使う頻度がけっこう高いのに比べ、親指シフトでは小指を使うことが他の指より低くなるよう「かな」が配置されている。

- それに加え句読点などの区切り符号を別にすれば「かな」入力中は小指がほとんど動かない。

などがメリットとして挙げられていました。

日本語入力の主流は現行JISかな配列だとしても、親指同時打鍵(同手シフト)を基調とする自然な操作性、そして後退キーも含めた効率的なキー配置と相まって、親指シフトキーボードの使いやすさに魅了された熱心な使い手が増えていく、そういう状況もありました。

ですが……、

天上界では、このような状況を好ましくないとする見方もあったのです。

JISというオカミの決めたもの

上述のように、日本語ワードプロセッサOASYSが夜に出る前年の1979年、開発スタッフは親指シフトキーボードをデータショウに参考出品しました。

それに合わせて開発スタッフは学会で論文を発表してもいます。

その発表の場に東京工業大学の木村泉さんという学者の方が居合わせました。

木村泉さんはプログラミングの世界では名著と言われる「ソフトウェア作法」Brian W.Kernighan(カーニハン) ・ P.J.Plauger (共立出版)を翻訳された方としても、「知る人ぞ知る」的な方です。

1980年代、ワープロ専用機の市場拡大にともなってワープロ関係の書籍が雨後の筍のように出版されたのですが、そのなかでも良心的な書籍の一冊と言えるのが、その木村泉さんが著した「ワープロ徹底入門 」(岩波新書)でした。

この書籍のなかにOASYS(親指シフト)キーボードに言及している箇所もあります。

引用します。

OASYS配列(の前身)についての研究がはじめて学会で発表されたとき、筆者はたまたまその場にい合わせた。

当時業界にはJISといいうオカミの決めたものがあるのにそれ以外のものを考えるなど不謹慎だ、というような雰囲気があったように思う。

中略

のちにそれが商品化されたと知ったとき、筆者はなおのこと感激した。

学会で発表するだけでも勇気が要ったのだ。

商品にするにはもっと勇気がいったはずである。

キーボード配列は、商品化された形をみたら学会発表の形からさらにいっそう合理化されていた。

ちょっとカッコいいですね。

たしかにこれだけ読むと、

美談

のように受け取れます。

でも当の富士通にとって美談といってすますことができる話では、とてもなかったと思いますね。

JIS規格の「かな」配列キーボードは、ローマ字入力が普及した今日ではあまり顧みられることはなくなったように思いますが、かつては過小評価できるキーボードではまったくありませんでした。

キーボードの入力方式あるいは配列などは通信事業という国の礎にかかわる分野であり、配列制定にあたっても常に国家が手動してきた歴史がありました。

そこに民間企業である富士通がそれ以前の日本語入力を根底からくつがえすような新しい方式のキーボードを学会で公表したのでした。

オカミに逆らうのか、といった雰囲気があったのではないかと思います。

神田泰典さんが残した文章を読むと、当時の学会からの反発も相応のものがあったようです。

それだけではありません。

前述のように1970年代くらいまでは富士通が個人向けの商品を扱うことなく、法人や公共団体のみを相手に事業をおこなっていたからです。官公庁、公共団体というのいわば最大級の販路といえたでしょう。

美談どころか、虎の尾を踏んでしまった観があったかもしれません。

現在の経済産業省と比較して、かつての通商産業省の法人に与える影響力は絶大だった、などという話も聞いたことがあります。

「JISというオカミの決めたものがあるのにそれ以外の」親指シフトキーボードは、ほぼ当然のように公共団体から拒絶されることが多かったそうです。

官庁や学校などでは、キーボードとしては親指シフトキーボードの良さを認めるがJISを使わないといけない、

また親指シフトキーボードだと富士通というメーカーの専属になるというふうな発想から、親指シフトキーボードの良さを認めながら、公的な局面としてJISを採用しているところが数多くあります。

他社の営業担当者がキーボードの良い悪いよりも、JISであるかないか?ということを強調しているので、世の中には「JISカナは使えない」というのを知りながら買っている団体もあるようです。

神田泰典さんのサイトより「親指シフト論議」

1988年5月22日に書き込まれた神田泰典さんの発信です。

親指シフトキーボードの良さを認めてもらいながらも、JISであるかないかだけを判定基準とされる。当時の状況をよく表した文章だと思います。

ここでJIS「かな」配列のキーボードなんて全然良くはないじゃないか、みたいなことを主張する親指シフターさんもいるのですが、たぶん問題はそこではなくて、「JISというオカミの決めたものがあるのにそれ以外のもの」を採用して、オカミから睨まれるのだけは御免こうむりたい、という雰囲気が当時の社会にはあったのだろうと思います。

時代は前後しますが、通産省主導による新しいキーボードの基礎研究は、親指シフト開発スタッフが学会で発表をおこなった翌年、日本語ワードプロセッサOASYSが登場した1980年から始まっていたのでした。

それが後に”新JISキーボード”として姿をあらわすのは、1986年のことになります。

この続きは「新JISキーボードの時代」で