親指シフトキーボード誕生史

皆さん日本語キーボード使ってますか。

今日は日本語キーボードのひとつ、親指シフトキーボード開発の歴史をたどっていきたいと思います。

開発の歴史なんてわかるんですね。

現在は閲覧できなくなってしまいましたが、親指シフトの生みの親ともいわれる神田泰典さんのサイトには親指シフトキーボード開発当時の資料や画像などがあがっていたんです。

今回はそこで閲覧できた資料や覚書などを混じえながら、親指シフト開発の歴史を紹介してみたいと思います。

まず最初に「なぜ親指でシフトしたのか」ですが、

その答えは

「わりといい感じだったから」

ですね。

なるほど。

でもこれだと具体的になにがどう、果たしてなにと比べて「わりといい感じだった」のか、ぜんぜんわかりませんよね。

ということで、そもそも開発者たちはなにを求めていたのか、というスタート地点から話をすすめたいと思います。

目次

五里霧中の時代

ときは1970年代後半、富士通内で日本語情報処理にかかわっていた神田泰典さんを筆頭とするプロジェクトチームは、新しい日本語キーボードの開発に取りかかりました。

まず、よく言われることですが、「かな」は全部で50音以上もあるので英語キーボードのように26しかないアルファベットのキーに乗せることはできません。

なので、JIS「かな」配列では数字の段にまで「かな」を割り振ったり、小指を使うキーを増やしたりすることで数の多い「かな」を割り当てています。

でもそれだと考えながら打つには適さないだろうと、当時の富士通技術スタッフは考えたようです。

「紙とえんぴつの作業をおきかえ」て、考えながら書ける道具をつくりたい。(『bit』1982-12「共立出版」の論文より)

そのためには打つキーの絶対数を少なくし、タイピングそのものが自然に感じられる必要がありました。

ローマ字入力のような逐次打鍵方式ならすでに提唱、もしくは実用化されていたそうですが、当時の富士通開発陣は逐次打鍵方式とは異なるべつの方法はないだろうかと模索しはじめました。

そこで打ち出した方針が同時打鍵、です。

同時打鍵は新しい「かな」入力方式として使えないだろうか。

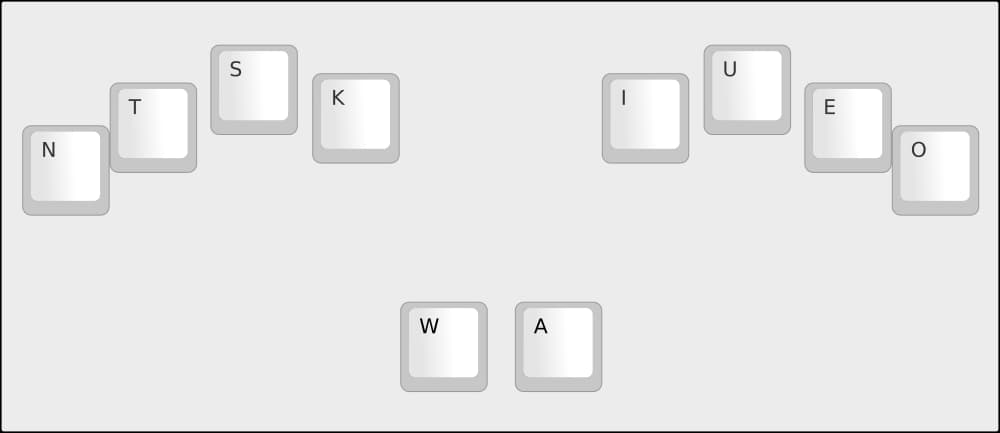

スタッフはさっそく実験キーボードを試作しました。

どんな実験キーボードだったのでしょうか。

「人間にふさわしい、かな入力方式の考察」(1978年度情報処理学会第19回全国大会)というタイトルの、神田泰典さんを筆頭する富士通技術スタッフによる論文があります。その論文のなかに、そのとき試作した実験キーボードの説明図が掲載されています。

(おなじ説明図が神田泰典さんの著作「コンピューター知的道具考」(NHKブックス)のなかでも掲載されています。)

上のイラストは、このとき試作された実験器そのものではありません。実験キーボードをふつうのキーボードで再現したらたぶんこんな感じになるだろう、というイメージ図です。

にしても、

全部で10キーです。

しびれますね。

電卓のほうがキーの数多いじゃん、みたいな。

このキーボード、ざっくり言ってしまうと配列はローマ字表記の50音配列、そして入力スタイルはステノタイプを髣髴とさせる仕組みでした。

ステノタイプというのは裁判の速記記録などで使われる特殊なタイプライターで、複数キーの同時打鍵で単語などを打ち出す、きわめて入力効率が高い機械だと言われています。

つまり上図の実験キーボードは5本指をフルに使って各キーを同時打鍵し、かなを入力する、という仕組みだったようです。

例えば左右両方の人差し指を同時に打鍵すると「き」になり、左側の中指と右親指キーを同時打鍵すると「さ」が打ち込める、といった仕様だったようです。

しかし2キーの組み合わせでは「かな」をすべて表現することはできません。見づらくなるので上図からははぶいたのですが、うえの「さ」の組み合わせに左手親指キーの打鍵を加えると「む」になる、といった仕組みだったようです。

同時打鍵は冴えていたのか?

さて、実験キーボードを使った同時打鍵の実験、結論はどうなったでしょうか。

答え

「同時打鍵は無理だぽ」

でした。

上記の論文「人間にふさわしい、かな入力方式の考察」(1978年度情報処理学会第19回全国大会)によると

使用者の疲労が激しく、10分間も打鍵すればキーを見るのもいやになった。

「人間にふさわしい、かな入力方式の考察」より

との記述が見られます。

同時打鍵という方法が、なぜ快適さに欠け、自然に感じられないのか。

(1)左右の(手の)指は互い独立しておらず、左右の(手)別々の指を同時に動 かすのは運動機能的に無理がある。

(2)同じ側の手でも親指と他の指との組み合わせ以外は不自然である。

「人間にふさわしい、かな入力方式の考察」より、カッコ内引用者

ここでひとつの方向性が見えてきます。

論文の中では以下のような記述があります。

指を押し下げるだけでなく、手の他の運動機能(たとえば“握る”動作)も使用したほうが手の負担も少なく、学習効果も上げると思われる。

「人間にふさわしい、かな入力方式の考察」より

来てます。

まちがいなく来てます。

なにか見えるんでしょうか?

えーと、話すこし逸れてしまいますけど、親指シフトを説明する言葉としてときどき「ピアノの和音のように」という表現を見かけることがあるんです。

「ピアノの和音のように」っていうアナロジー、とても美しくてもしかしたら詩的でさえあるかもしれないけれど、ちょっと違うかも、と思いますね。

ピアノを弾くときみたいに親指以外のいくつかの指でキーを押したり、左右の手の指を一緒に打ち下ろす動きはタイピングで文字入力するには不自然、というのが1970年代、富士通技術陣の判断だったんですね。

ピアノを弾くときのような手の動きとは一歩距離をおいたところから、親指シフトってスタートしているんです。

新しい入力スタイル

そして翌年の1979年は親指シフトキーボードが一般公開された年でもあるのですが、それに合わせて親指シフト開発スタッフはふたたび学会で発表を行っています。

親指シフトのエッセンスがギュッとつまった見事な論文、タイトルもそのまま「親指シフトキーボード」(1979年情報処理学会・第20回全国大会)には以下のような記述が見られます。

複数指同時打鍵を利用したキーボードの実験では次のことが分かっていた。

(1)親指と他の指との組み合わせを同時打鍵するのは、それ以外の組み合わせを同時打鍵するのに比べて自然に行えた。

(2)同じ側の指同士の組み合わせのほうが反対側の指の組み合わせに比べて、同時打鍵が自然に行える。

この理由は次のように考えられる。

・親指が他の指とは離れた位置にあり、比較的に独立して動く。

・日常、われわれが物を握るという動作をしているので、親指と他の指を同時に動かすのは得意である。

(中略)

以上の考察により、親指と他の指を同時打鍵するようキーボードを構成することを考えついた。

「昭和54年度 情報処理学会第二十回全国大会[親指シフト・キーボード](神田泰典、ほか)」より

技術的に言うと、文字キーを先押ししてもシフトキーの効果を有効にした点が新しかったと思います(この部分で特許を取得しているようです)。

コロンブスの卵ともいえるシンプルな発想ですが、これによってそれまでのシフトキー操作から“キーを押す順序”という概念を追放できたのでした。

結果として使い手は親指キーと文字キーをことさら区別することなく、親指が先か他の指が先かという微妙なタイミングにも気をとめる必要がなくなりました。

ものをつかむときの手の動き…。これを応用することで実態としてはシフトしてるんだけど、それが気にならない、あたかもシフトしていることを忘れられるような”錯覚“を味方にすることができたのでした。

同じ“シフト”という名称を使いながらも、タイプライターに源流を持つ伝統的なShiftキーとは一線を画する、新しい入力方式が生まれたと言ってもいいのじゃないかと思います。

「紙、鉛筆、消しゴム」の代わりとして日本人なら誰もが使えるものを、――考えながら書ける道具を模索していた開発者たちが見つけた、ひとつの答えにはなったと思います。

最初の親指シフトキーボードは?

では最初に試作されたのはどんなキーボードだったのでしょうか。

はっきりしたことはわかりません。でも初の親指シフトキーボードがどのような構成だったのかを示唆する資料はあります。

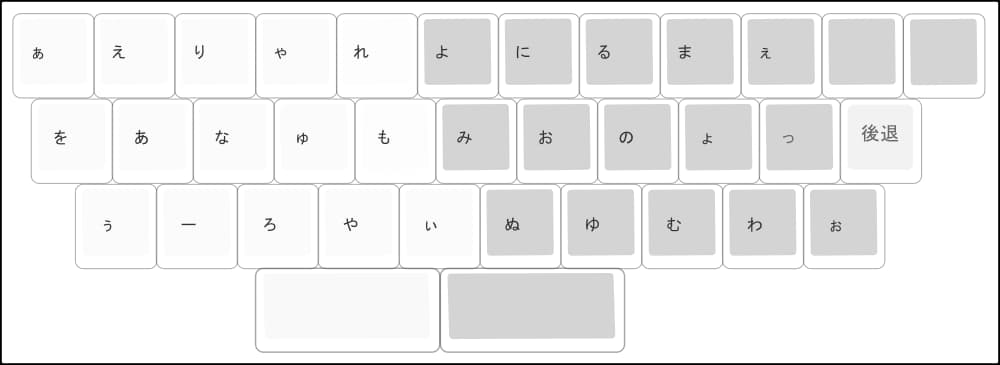

「特許出願でわかったOASYSの親指シフト」でも触れているのですが、特許関連の資料のなかで1978年に出願された特公昭62-44285号「日本字入力装置用鍵盤」にキーボードの説明図が掲載されています。

あくまでもイメージ図でしかないです。上記資料に掲載されているのは説明図なので、上のイラストは通常のキーボード上で再現したらこんな感じになるかも、という想像図にすぎません。

ちなみに神田泰典さんの著書「コンピューター知的道具考」(NHKブックス)のなかには上記のキーボードとよく似た実験機のイラストが掲載されていて、

「手作りのキーボードであくまでも予備実験であった」

との記述があります。

なので、キーボードが試作されたこと自体はまちがいないようです。

配列はいわゆる親指シフト配列ではなくて50音配列、そして濁音専用のシフトキーも備わっています。テキストによると濁音も同手シフトで打つことを想定していたようです。

つまり、すべての「かな」をシフトなしか、そうでなければ同手シフトで打てるよう構成されていたようです。

そしてこのキーボード、50音配列でありながら

なお親指に割り当てられた「シフト」と「濁音」を同時に操作しなくて済むようにカナ文字中濁音になる文字は上段側に配置し「シフト」を不要としている。

「日本字入力装置用鍵盤」より

と、この段階で親指シフト配列の骨格(シンプル、かつ操作に一貫性のある「かな」配置)がすでに出来上がっている点は、注目です。

さらに「日本字入力装置用鍵盤」のテキストには下記のような記述があります。

本発明の日本字入力装置用鍵盤は、1個のキー当たり2つのカナを割り当てた複数個の文字キーをキーボード上に配置すると共に、親指以外の他の指で該文字キーを操作するのと同時に該指と同じ側の手の親指で操作できる(中略)ことを特徴としている。

「日本字入力装置用鍵盤」より

該指です。

ここは誰がなんと言おうと該指で決まりです。

何わけわからないこと言っているんですか。

当時の資料を見ていると、タイムマシンに乗って親指シフトキーボード生誕の場に立ち会っているようなハイな気分になってくるんですよ。

ここはドライなタカさんといえどもテンションあがってワクワク感、高まりますよね。

いいえ。

それでは皆様ごきげんよう。

終わりかい?

ということもなくて

ここで終わりにしてしまったら、

「親指シフトっていうのは50音配列なのかぁーい」

と全国の親指シフターさんの逆鱗に触れてしまいます。

なのでもう少し先をつづけます。

ただここでちょっと付け加えると、歴史的経緯もあって親指シフトというと配列をイメージする人が多いかもしれませんが、客観的に見ると配列より先に親指シフトキーボードが試作されていて、キーボードより先に入力スタイルの発見があった、というのが親指シフト正史になるようですね。

親指シフト配列

上のイラストは50音配列なのですが、これだとおなじ指の連続打鍵が多くて打ちにくいと感じたそうです。そこで「かな」の使用頻度を調べてそれを元にして配列を変更しました。

神田泰典さんの著書「コンピューター知的道具考」(NHKブックス)によると

早稲田大学電子工学研究室も前東彰氏が、国立国語研究所『電子計算機による新聞の語彙調査』(秀英出版)より漢字熟語3272語および雑誌『言語生活』(筑摩書房)収載の「録音機」より話し言葉約1万5000音を抽出して、各音の出現頻度および連続出現頻度を調査した資料を用いた。

「コンピューター知的道具考」(NHKブックス)より

とあります。

ここでいよいよ親指シフト配列が生まれます。

同書によると昭和53年(1978年)4月には現在の親指シフト配列が完成していた、とのことです。

親指シフトのなにが画期的だったかといえば、けっきょく「同手シフトの発見」につきるのではないかなあと個人的には思います。

シフトなしとシフトあり(同手シフト)、でも、これだけではキーの数がまだ足りません。

濁音をどうするか、という問題が残っています。

そこで濁音は文字キーと反対側の親指キーを同時打鍵する「逆サイドシフト」方式で打ち込むことに決まりました。

一般的にはこちらのほうが”Shiftキー”のイメージに近いといえるかもしれません。

試行錯誤があった濁音入力

濁音をどうするかにかんしては開発当初、紆余曲折というか、いろいろと試行錯誤があったようです。

逆サイドシフト方式以外の手法としては

- 濁音専用のシフトキーを設ける

- JIS「かな」配列風の濁点キー [゛] を設ける

などのアイデアがあったようです。

1.の濁音専用のシフトキーにかんしては「最初の親指シフトキーボードは?」で書きましたが、当初は濁音も同手シフトで打ち込む考え方でした。

でもこの方法だと濁音専用のシフトキーをさらに増やす必要が出てきます。しかも打ちやすいポジションでなければあまり意味がありません。

そうなると(後述しますが)目安とした英語キーボードとは、かけ離れた外観になる可能性が高いといえます。

キーボードにおいて「自由なレイアウトを追求しよう」みたいな風潮が出てきたのは比較的最近のことであって、親指シフトが開発された1970年代後半においては標準的なキーボードのスタイルと可能なかぎり一致させたい考え方が強かったと思います。

オーソドックスな英語キーボードとかけ離れたキー配置はなるべく回避したい。時代を考えればそれはむしろ自然な発想だったと思います。

そういう観点から濁音専用のシフトキーは採用が見送られたのだろうと思います。

また2. の「かな」配列ふうの濁点キーを配置するというアイデアは、神田泰典さんの著書『コンピュータ 知的「道具」考』のなかのイラストにそれらしきキーの存在が見とめられます。

濁音専用のシフトキーと違って、JIS「かな」風の濁点[゛]キーを採用すればハードウェア的には既存のキーボードと隔たりのないものが実現しそうです。

その一方で、同手シフトにより「1字につき1打鍵(という感覚)」を実現したのに、濁音をツーストロークで打つスタイルだと今度は配列としてのバランスが崩れるのでは、という見方もできます。

なので最終的には「同手シフトとの親和性」という観点から逆サイドシフトでの濁音入力が定まったのだろうと想像しています。

(半濁音にかんしては少々話が入り組んでいるのでここでは割愛します)

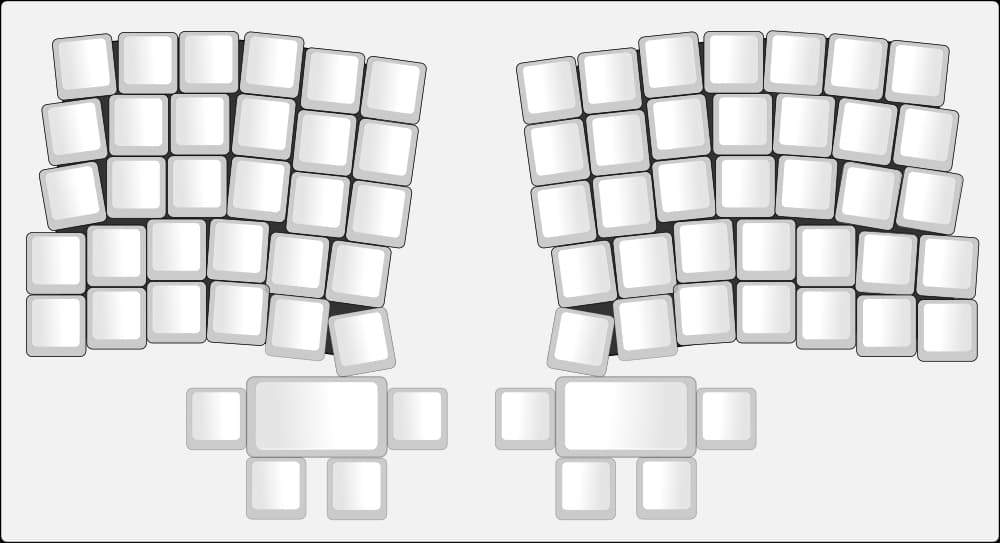

幻のエルゴノミクスキーボード

さて、昔からの親指シフターさんだったらご存知の方も多いかと思いますが、神田泰典さんのサイトには「手のかたちのキーボード」と題された画像(写真)とテキストがあがっていたのでした。

1978年の夏、手の形のようにキートップを配列したキーボードを試作しました。 配列は親指シフト配列のものです。

(神田泰典さんのサイトから「手の形のキーボード」より)

「はときいん」の親指シフト配列なんですよ。

そのキーボードがこれです。

今回はイメージ図ではなく、限りなく実物(の写真)に近くなるよう描いたイラストです。

一見してわかるように親指キーの数が妙に多いです。

最初の実験キーボードが10個しかキーがなかったのに比べると、今度は親指キーだけで10個あります。全体のキーの数も大幅に増えています。

しびれます。

5つもある親指キーにどんな機能を割り当てていたのか個人的には興味のあるところですが、そこにかんしては神田泰典さんの記述は見当たりません。なので真相は(永遠に?)わかりません。

神田泰典さんはこう書いています。

この試作キーボードが出来上がってきたら、たちまち会社の中で黒山の人だかりです。

(「手の形のキーボード」より)

いくら富士通とはいってもキーボードそのものが珍しかった時代です。なんじゃ、これは、という感じで社内の人たちが集まったのでしょうね。

同時に神田泰典さんはこうも思ったそうです。

チョット商売にはならないナとその時感じました。

(「手の形のキーボード」より)

確かに。

「Kinesis Contoured Keyboard」などエルゴノミクス・キーボードを販売してきて歴史のあるKinesis社が設立されたのが、1991年だそうです。

この「幻のエルゴノミクス型キーボード」が試作されたはそれより10年以上も前の話です。先を行き過ぎていますね。

それに加えて富士通はニッチな市場を開拓して成長を目指すベンチャー企業、スタートアップ企業ではありません。お得意さんは大企業や官公庁など、1978年の時点ですでに日本を代表する企業でした。

ようするにこのキーボードでは(富士通的には)「チョット商売にはならないナと」いうのはココロからの実感でもあったのでしょう。

その場かぎりの人目を引くものではなく、大通りをゆく製品、キーボードでなければならない、そういう判断だったのだろうと思います。

かくして入力装置としては完動品だったはずの「手の形のキーボード」は一度もその使命をまっとうすることなく、幻に終わりました。

ベースは英語キーボード

神田泰典さんは英語キーボード、もっと言うとタイプライター文化圏とでもいうべきものをとても尊重しておられたようです。

アメリカでは訓練を受けたタイピストでなくてもふつうの人がタイプライターを使える。おなじようにふつうの日本人が考えながら使えるキーボードをつくりたい、そういう思いを抱いていたようです。

英文タイプライターはわれわれが思っている以上に便利なもので、清書のためにも使われているけれども、小説家も新聞記者もそれで自分の思ったことを書いている。まず文章創成のための道具が必要なんです。

朝日ジャーナル誌上での神田泰典さんへのインタビュー 1984年,5月 聞き手 大山茂夫(朝日新聞調査研究室)

なるべく英語キーボードの機構の上で実現したいというのが最終的な結論でした。

八本の指で30個のキーを選択するという英文のキーボードは100年の歴史を経て残った素晴らしいものである。

(中略)

英文のキーボード(八本の指で30位置を選択する方法)を採用してそれに親指をシフト動作に使うことにした。親指なしと右と左の三つの場合が取れるので、30×3=90の選択ができる。

日本語電子タイプライタ「OASYS100」開発の経緯(神田泰典)日本電子計算機ニユース・1980年8月1日より

そして1979年のビシネスショー(東京でいえば晴海の国際展示会場(当時)でしょうか)において、親指シフトキーボードが降臨します。

視認性の良くない白黒の写真をもとにイラストを描いているので、細部において若干の違いはあるかと思います。ご了承ください。

ちなみに、上のイラストとは別に(OASYSキーボードのように)親指キーの手前に2キーある「試作キーボード」の写真も見たことがあります。

でも上のタイプのキーボードのほうが古い感じがします。

いわゆる親指シフト・キーボードです

さらに翌年の1980年、日本語ワードプロセッサOASYS100に親指シフトキーボードが正式に採用されました。

実用性を担保しつつ、かつ、可能なかぎり英語キーボードに近いものを。

という考えのもと誕生したキーボードがこれです。

OASYSキーボードが非の打ち所のないパーフェクトな存在だったわけではもちろんありませんが、親指シフトを実現する機構としてはここが頂点、完成された状態で世に出た、と思います。

ちなみに私にとっての親指シフトキーボードといえば、このイメージでしょうか。

OASYS100Gのキーボード、このキーボードでいつも思い出すのは、ショールームでみた光景です。

1980年代の半ば頃、東京は新宿・工学院の近くに富士通のショールームがありまして、一歩中に入ったとたん親指シフトキーボードがズラーッと並べられていました。

低価格機種から高価なDTP用の機種まで、2区画に分かれたショールームにあるキーボードはすべて親指シフトキーボード。まさに壮観、の一言でした。日本国内であれに匹敵する見事な光景といえば「三保の松原」くらいなものですよ。

ここ、感心するところですか?

ということで今回は親指シフトキーボード開発の歴史を見てきました。

それでは皆様、ごきげんよう。

ごきげんよう。

該指です。

最後に

今回は当「親指シフト博物館」の目玉、親指シフトキーボードでした。

冒頭にも書いたように富士通の親指シフト撤退に歩調を合わせるかのように神田泰典さんのサイトも閲覧できなくなり、それからすでに久しいです。

そもそもなぜ親指シフトなのかという根っこの根っこの部分にかんしては、昔からの親指シフターにとっては半ば共有知識のようなところもあったんじゃないかと考えていました。ところが現在では親指シフトが開発されたときの経緯などをネットだけで知ることが困難になってしまいました。

ということで今回あらためて親指シフトキーボード開発史を取り上げることにしました。

この記事を通して、こんなふうな試行錯誤があったのだなあ、と当時の状況をイメージすることができたのならうれしいです。