親指シフトは新JIS配列の夢を見るか

NICOLAとは何だったのか

NICOLAとは何だったのか。

最初に答えを言ってしまうと、1980年代後半、退路を断たれたともいえる状況にあった親指シフト推進派が、最後の切り札として選んだ方法だった、ということになります。

目次

日本語入力コンソーシアム設立のとき

1980年、日本語ワードプロセッサOASYSとともに世に出た親指シフトキーボード。そのシンプルな操作性と使いやすさにおいて既存のJIS規格キーボードとは一線を画し、熱心なファンを生み出しました。

ところが当時は「かな」配列のJIS規格に対する権威性がとても高い時代でした。親指シフトはいわば国策と一致しないキーボードであるがゆえに、様々な紆余曲折を経たすえしだいに少数派へと転落していくことになります。

そうした状況におおきな変化が訪れたのは、1989年のことでした。

アスキーやソニー、PUFや松下電器(現パナソニックホールディングス)、そしてもちろん親指シフトキーボードを開発した富士通など7社が集まって親指シフトキーボードの普及と促進を図る第3者機関・日本語入力コンソーシアムが設立されたのでした。

親指シフトキーボードを基準として、NICOLAという新しい配列、規格もきまりました。NICOLAとは「日本語入力コンソーシアム・レイアウト」の頭文字をとった名称です。その究極の目的は親指シフトのJIS規格化、ということでした。

ですが、

率直な感想、当時の私が受け取った正直な印象を言えば、

「後手に回った」、「遅きに失した」、というものでした。

1989年、日本語入力コンソーシアムが設立されたときには、親指シフトの人気凋落は私の目にも歴然と感じられていたからです。

わずか3年前には、ときの通商産業省・工業技術院によりあたらしい「かな」配列を採用したJIS86キーボードが制定されていたのでした。当時の通称でいうところの新JISキーボードです。

シャープ、キャノン、東芝、NEC、ワープロメーカーはこぞってJIS86キーボードを実装し、富士通も当然のように新キーボードを採用しました。

マス・メディアにも頻繁に取り上げられ、JIS86キーボードの制定前、そして直後には、新しい日本語入力キーボードはこれで決定、そういう雰囲気が世間に漂っていたと記憶しています。

でもふたを開けてみると世評通りにはいきませんでした。JIS86キーボードはスタートダッシュで失敗し、その後も普及していく気配はありませんでした。やがて1999年に規格としては廃止になるのですが、制定から3年が過ぎた1989年にはすでに後の結果が見えてくるほど、存在感が薄れていました。

ですが

JIS86キーボードが定着しそうにない情勢を見て取って

「やっぱり親指シフトにしましょう、今度は親指シフトを新しいJIS配列にしましょう」というのは……。

話として筋がよくない、

正直そう思いました。

JIS86キーボードの普及はありえないだろうと、たしかにそういえる状況ではありました。それでも制定時からわずか3年です。タイミングがよくないし、それまでの経緯もあります(より具体的なことは「新JISキーボードの時代」に書きました)。

JIS86キーボードが制定されたときにはジャーナリズムでもさまざまに取り上げられたのですが、日本語入力コンソーシアムにかんしてはごく一部のメディアが報道しただけだったと記憶しています。それはそのまま、一般消費者の気分でもあったかと思います。

タイミングがよくない、そう感じた私の感覚はあれから40年以上の歳月が過ぎた現在も、基本的には変わりません。

むしろ、あのタイミングしかなかった

その一方で、時間が過ぎた後になって当時を振りかえってみると、じつはあのタイミングしかなかった、と思える状況でもありました。

1980年代、パソコンと言えばNECのPC9801シリーズの一強といえる状況がつづいていました。富士通(FM-7)、シャープ(X68000)など趣味の分野では魅力的なパソコンもありましたが、ビジネス用途にかんして言えばPC9801シリーズがほぼマーケットを押さえていたのです。

初期のパソコンは全般的に処理能力が低かったので、漢字のフォントを収めた不揮発性のメモリ(いわゆる漢字ROM)を搭載するなど、日本語処理をハードウェアでまかなうのはほぼ必然とされていました。

結果として個別のパソコン依存というかたちになり、各ソフトハウスを押さえ市場を独占したNEC・PC9801シリーズの、独り勝ちだったと言われています。

ところが1980年代後半になると、すでに世界標準だったIBM PC/ATの機構で日本語を使えるようにしたAX仕様のパソコンが発表されたり、AXとは別にIBM PCをもとにした東芝のJ-3100シリーズなども販売され、少しづつ状況に変化が生じてきました。

そしてパソコンの処理能力の向上にともなって1989年末、日本IBMがリリースした通称DOS/Vは、漢字ROMなどを搭載せずソフトウェアのみで日本語処理を実現することに成功していました。(参考・「IT管理者のためのPCエンサイクロペディア」より)

1990年前後はPC9801帝国が崩壊するきざしが見えはじめた時期である、といっていいかと思います。

そしてこの時期、IBM PC/AT互換機上での新しい日本語処理の規格として、アスキーが日本語キーボードの選択肢のなかに親指シフトを採用しようとしていた、という説があります。成功裡には終わらなかったパソコンの共通規格・MSXの巻き返し、もしくはMSXのビジネスバージョンということのようでした。

PC9801一強からIBM PC/AT互換機へ一大転換期が訪れるとみていたわけで、その読み自体はは正鵠を得ていたといえそうです。

ただし上記の説、そういう話を目にしたことがある、というだけで明確な根拠(=客観的な資料)はありません。

根拠のない話をしたので、ついでにその延長線上で付け加えると、私自身は「日本語入力コンソーシアム」を実質的に設立してNICOLA(という配列)を定めたのは、アスキーだったと(勝手に)考えています。

根拠はありませんが、そう考える理由はあります。

「日本語入力コンソーシアム」の本部がアスキーにあったというだけでなく、そもそもコンソーシアムのが力を注いだ変換キー共用型のソフトを開発したのはアスキー内部の方だったはずです。

さらに、その変換キー共用型のソフトが世に出てから「日本語入力コンソーシアム」の設立までスパンが異様に短かったこと、そしてNICOLAに対応した親指シフトキーボード ・ ASkeyboard(アスキーボード)が販売されるまでの期間もまた迅速だったこと、等々、

それ以外にも富士通が中心になって日本語入力コンソーシアムを立ち上げたと考えると今ひとつしっくりこないようなことも、主体がアスキーだったとみたとたんパズルのピースが収まるように収まると、私には感じられます。

ただ、ここで根拠のない話をいくら書いたところであまり意味がない、というより、本質の話ではまったくないと思うので、これ以上は踏み込みません。

いずれにしても最終的な決定権は富士通の側にあったわけです。

日本語入力コンソーシアム設立によって親指シフト配列はNICOLAへと変わりました。

親指シフトを改良したものがNICOLAなのだ、ということになりました。

じつはここに矛盾があります。

誤解されつづけてきた親指シフト

親指シフトは1980年代から誤解されつづけてきた入力方式ですが、その誤解の王道、というか、もっとも誤解されていたことが、

「親指シフトは小指でシフトキーを押す代わりに、キーの配置を変更して親指で押せるようにしたもの、でしかない」

です。

これは誤解です。

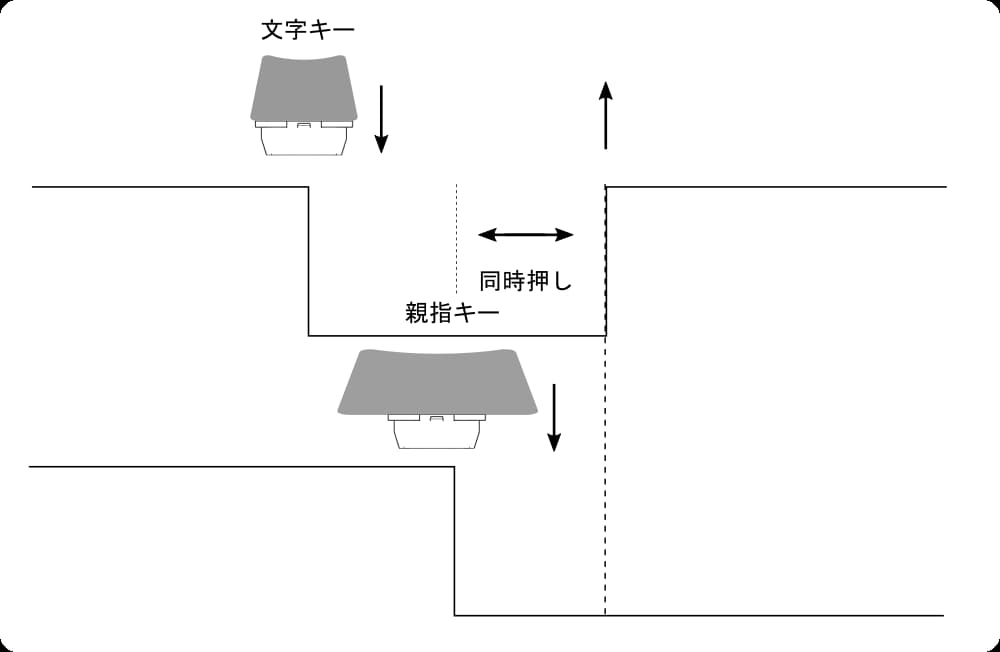

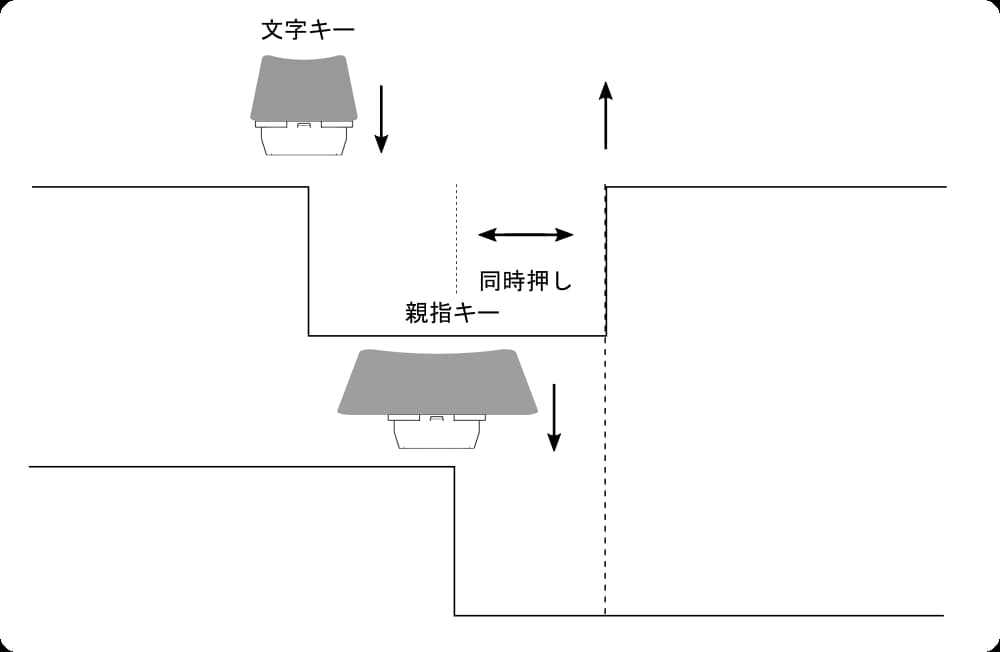

親指シフトはたんに親指でシフトキーを押せるように配置を変更したのではなく、仕組みそのものも古典的なShiftキーとは異なる動作になります。

その違いを一言でいえば

文字キーの先押し、です。

文字キーの先押しを認めることによって微妙なタイミングをとったり、どちらかのキーを先に押したり、といった制約からの解放を実現したのが親指シフトです。

これこそが、「親指シフトの快適さ」を支える技術的な根拠だと考えます、が、

同時に、この親指シフトの長所が後に問題をはらむことになります。

革新的だった[親指]キー変換

時代はNICOLA配列が生まれる少しまえ、1980年代の終わりころのことです。従来の親指シフトキーボード以外でも親指シフト入力を可能にするプログラム、いわゆる親指シフトエミュレータが登場しました。

従来の親指シフトキーボードでは親指キーの手前に独立した変換・無変換キーが位置するのですが、この新しいソフトは親指キーと変換キーを兼用することで「ふつうの日本語キーボード」でも親指シフト入力を可能にしていたのでした。

![[親指]キー変換のレイアウト例](https://soratobuoyayubishift.com/wp-content/uploads/2024/01/親指キー変換-1-1.png)

一言でいえば[親指]キー変換、です。

私にとっても、そして大多数の親指シフターにとっても、本当に画期的なソフトだったと思います。

それまで親指シフトキーボードは富士通の製品か、もしくは富士通からライセンスを受けたメーカーのみが販売するもので、使い手の私たちからすれば「特別でなかなか手の届かないキーボード」だという状態がずっとつづいていたのでした。

そこに富士通とは関係のないふつうの日本語キーボードでも、親指シフトを可能にするソフトが登場したのです。

いったい何をもってして「ふつうの日本語キーボード」なのか、ですが、とりあえずここでは親指シフトを考慮していない市販の日本語キーボード、と思い切り雑に定義します。

[親指]キー変換、あのときの驚きはほんとうにおおきなものでした。

親指シフトは富士通のもの、という固定観念を根底から覆してくれたからです。

これで活路が開けたのではないか、と私は感じました。

わたし以外の多くの方がおなじ感じを抱いたのではないでしょうか。

しかし[親指]キー変換が生まれた背景には”それなりの事情”がありました。

日本語入力を変えた[Space]キー変換

さらに時代をさかのぼります。

下のイラストは1980年代にパソコンの国民機とまで言われたNECのPC-9801、標準キーボードの(ざっくりとした)レイアウトです。

Spaceキーの右側に[XFER]キーが配置されていて、左側には[NFER]キーがあります。

XFERというのはtransferを表すのだそうで、ふつうに直訳すると「転送」とか「移転」という意味になります。

かえって意味不明という感じですが、NECとしては基本的には入力した文字を変換するキーとして想定していたようです。

じっさい当初PC-9801用のワープロやエディターなどは、[XFER]キーを使って入力した文字を変換するのがふつうだったようです。

ところが1985年にジャストシステムが発売したワープロソフト「一太郎」は打ちにくいポジションの[XFER]キーではなく、[Space]キーを使って変換する現代的なスタイルをはじめて採用しました。

日本語は英語と違って分かち書きをしないので、文字入力中は[Space]キーを変換用途のキーとして使えばいいのではないか、という発想ですね。

[Space]キーで変換するのは現在ではあったりまえの常識ですが、当時は

[Space]キーで変換……、

え゛?

みたいな

ちょっと虚を突かれた感じがあったのも確かなのでした。

というのも[Space]キーを含めた文字キー領域内はあくまで文字、記号入力のための区画であり、変換などの機能キーは文字キー領域とは別のキーで行なう、というのがいわば暗黙の了解事項のような感じだったからです。

じっさい当時、[Space]キーを使って変換するなど「掟破り」ではないかといった趣旨で、ジャストシステムの手法に対して批判的な反応もあったと記憶します。

しかし、とある有名な思想家が言ったように

「中身がおなじなら120円のジュースより100円のジュースの勝ち」

なのでした。

「そのくらいのこと、思想家でなくて小学生でも言えるよ」

という話はおいといて

けして打ちやすいとは言いがたい[XFER]キーで変換するより[Space]キーで変換したほうがほとんどの人に取って楽でしょう。つまり[Space]キー変換の勝ち、なのでした。

その後[Space]キー変換はジャストシステムのソフトウェアを超えて幅広く普及していき、現在では常識となりました。

そしてこの一見取るに足りない、現代では当たり前となった[Space]キー変換こそは日本語入力を大きく変えてローマ字入力を”標準”にしたおおきな原動力になったと思います。環境さえととのえば、どんなキーボードでも(たとえば英語キーボードでも)ローマ字入力できる理屈になるからです。

現実にローマ字入力が広く普及していったのはWindowsが普及した1990年代後半以降だという認識ですが、その下地は80年代にすでにできあがっていたと思います。

[Space]キー変換が日本語入力を根底から変えていく……、

1980年代の時点でそれを肌身で感じていた数少ない企業のひとつが、アスキーだったのではないかと考えています。

親指シフト入力時に親指キーのポジションで変換する「変換キー共用型」というスタイルがアスキーから出てきたことも偶然の一致ではないように思います。

[Space]キーのポジションで変換することがあり、ならば、変換キーのポジションで親指シフトするのもありじゃね? というわけです。

![[親指]キー変換のレイアウト例](https://soratobuoyayubishift.com/wp-content/uploads/2024/01/親指キー変換-1-1.png)

ただし、残念ながら[Space]キー変換と[親指]キー変換はおなじではありません。

[Space]キー変換が文字入力中に[Space]キーと[変換]キーを入れ替えているのに対し、[親指]キー変換は[親指]キーと[変換]キーを入れ替えることができません。

入れ替えてしまったらそもそも親指シフトできません(後述)。

なので、あくまでもシェアしているだけです。

なにを?

時間を、です。

世界に通用しない親指シフト?

むかしむかし、といってもそれほど大昔のことではないのですが、まだ親指シフターの人口が今ほど極端に少なくはなかったころのことです(やっぱり昔かな?)。ネット上でこんな発信を見かけました。

「あんたたち親指シフターさんは親指シフトがいい、親指シフトが快適だっていうけれど、そんなに親指シフトがいいものならばもっと普遍性があるはずじゃないか。でも例えばアメリカ人が親指シフトの良さを評価して、文字入力に応用しているなんていう話は聞いたことがないよ、おかしくネ?」

大前提を説明しますと、もともと親指シフトというのは、50字以上ある「かな」を英語キーボードとおなじようにアルファベット領域に収めたい、という考え方が根底にあります。なので上記の主張は、やや論理が逆立ちしているかなあ、という気がしないでもありません。

ですが、

その一方で主張そのものはよく理解できます。親指シフトが本当にいいものならば海外に伝播してもおかしくなかったはずですよね。でもそんな話は私も聞いたことがありません。日本国内においてさえマイナーな親指シフトが海外に波及するはずはない、ということなんでしょうか。

じつは、アメリカ人に親指シフトが受け入れられない根拠が、ないわけではないのです。

私は(とうぜんのように)ネイティブのアメリカンではありません。日常的に英文を爆速でタイプすることもありません(できません)。でも映画などを見ていると、ふつうのアメリカ人でもタイピングのスピードはけっこう速いですよね。

あれだけ軽快にタイピングすると、前のキーが離されないうちにつぎのキーが押されてしまうことはほとんど常態と化しているかと思います。

そして日本語と違って文章を分かち書きする英語では文字(アルファベット)キーが離されないうちにスペースキーが押された、という現象はほぼ恒常的に起きていると考えられます。場合によっては先に押したスペースキーが離されないうちに新たな文字キーが押される、といったこともありえるでしょう。

英文入力に親指シフト方式を

その英文入力に親指シフト方式を取り込むことができるのでしょうか。

答えを先に言うと「ほぼ無理ぽ」です。

なお、ここから先は少々理屈っぽい話になります。「七面倒くさい話はけっこう」という方はここは飛ばして次の項目へどうぞ。

まず、ふつうの英語キーボードで親指シフト方式を実現しようと考えたら、スペースキーと親指シフトキーを共用する「スペースキー共用型」になるのがふつうです。

もちろん「スペースキー共用型」のキーボード以外に選択肢がないわけではありません。でも例外を取り上げていくときりがないので、ここではふつうの英語キーボードを使った「スペースキー共用型」前提で話をすすめます。

なお、ここでいう「親指シフト方式」というのはもちろん「かな」配列のことではなく、親指シフトの考え方を(記号を含む)英文入力に応用する、という前提です。

話をシンプルにするため、ここでは先に押した文字キーが離されないうちに、後から親指キー(スペースキー)が押されて同時打鍵状態になった、という状態に限定して考えてみます。

すでに別の記事でも取り上げてきた事例ではありますが、親指シフトの根幹の話なので、あらためて図で説明してみます。

前提ですが、

親指シフトというのは文字キーと親指キー(スペース・キー)を同時打鍵することで、文字キーを単独で押したときとは違う文字ないし記号を入力する方式のことです。

そして

- 親指シフト方式は文字キーの先き押しを認める方式である。

- 英文入力時において先に押した文字キーが離されないうちにスペースキーが押されることは、ほぼ常態(と考えられる)。

英文入力の際、先に押した文字キーが離されないうちにスペースキーが押されたとします。そのとき、たんにスペースキーを押す意図だったのか、それともシフト側の文字(ないし記号)を打ち込むつもりで文字キーが先に押され(てスペースキーが後から押され)たのか、どうやって区別したらいいのでしょうか。

現時点では確実な識別方法はありません。

そうかといってスペースキーを単独で押したときだけ入力を許容するのではストレスがたまってとても仕事にはならないでしょう。

もし、スペースキーを単独で押したときだけしかスペースが入力できないとなったら、きっと私がアメリカ人なら口をアルファベットの”O”のかたちにして叫ぶにちがいありません。

じつに困ったことです。

なにはともあれ、先に押した文字キーが離されないうちに親指(スペース)キーが押されました。

ここでは

親指キーを打ったときに、シフトしようと思ったのではなく

スペースを入力するつもりだった。

でもスペース(親指)キーを打ったつもりが同時打鍵になってしまった

場合を考えてみます。

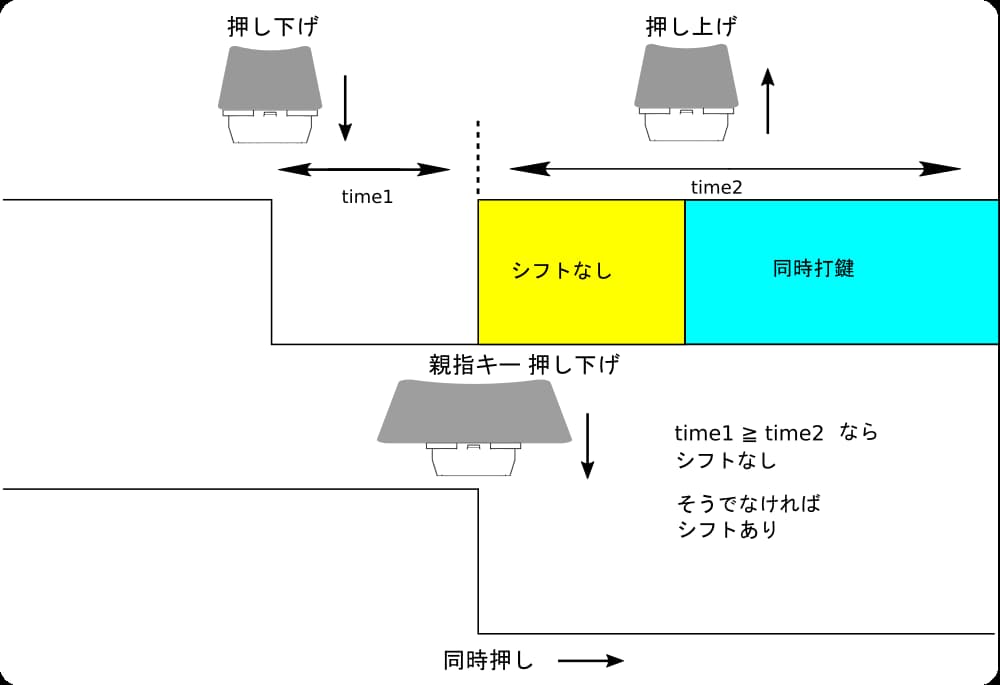

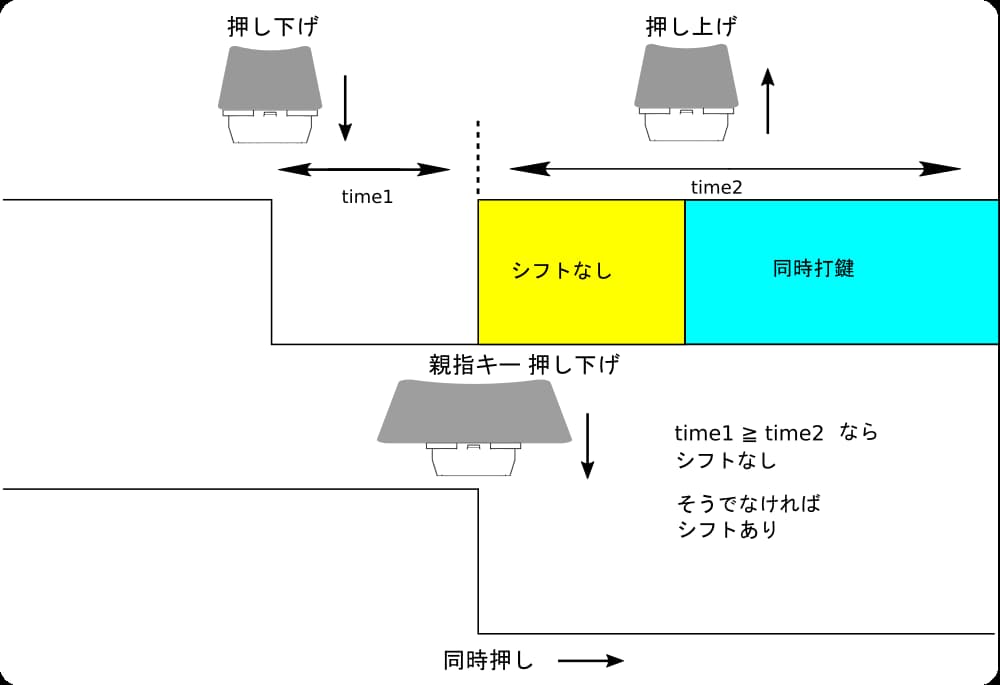

NICOLA規格ではこの問題、つまり親指キーの単独打鍵のつもりが同時打鍵になってしまう現象にたいして、救済策をとっています。

具体的には、先に押した文字キーがすぐに離された(押し上げ)場合には、同時打鍵になっても親指キー(スペースキー)の単独打鍵とみなす、という処理をしています。(厳密に言うとこれは正確な表現ではありませんが、処理の目的はそういうことになります)

黄色の「シフトなし」の領域で先に押した文字キーを離すことができたら、めでたくスペースキーの単独打鍵が確定します。

でも、じっさいには文字キーを離す時間を絶妙にコントロールするのはかなり難しいのが実情です。

マシンガンのようにタイプしていたら、あるいはマシンガンのようでなくてもそれなりに軽快にタイプしていたら、先に押した文字キーを離す時間が遅れることはふつうにあるでしょう。

そこで「スペースを入れるつもりだったのに同時打鍵になってしまった」現象の対策として、黄色の「シフトなし」の領域を広くしていくことにします。

するとスペースキーの単独打鍵をさらに拾いやすくなります。

いい感じですが、それでも、あくまでも「よりまし」になるだけです。

NICOLA規格のやりかたで話を進める以上、「スペースを入れるつもりだったのに同時打鍵になってしまった」現象を免れることはできません。青色の領域が残っている以上、いままでの英文入力と同等の操作性は維持できないのです。

もし従来通りの英文入力を100パーセント保障するとしたら、それはとりもなおさず青色の領域を消し去ること、すなわち親指シフトを成立不能にするということです。

伝わるでしょうか。

一般論としてアメリカでは親指シフトが受け入れられない(と私が考える)、これが理由です。

英文入力時(かつ一般的な英語キーボード)において、スペースキーと親指シフトキーを共用してしまうと、確実に矛盾が生じます。

英文入力に制限を加えなければ親指シフトと両立することはありません。英文入力と親指シフトでは入力した文字を決定するルールが違うからです。

そしてこの理屈は親指キー変換についてもほぼ当てはまってしまいます。

変換したつもりが同時打鍵になってしまったとき

変換キーの単独打鍵を確実に識別する方法はありません。

青色の領域が残っている限りローマ字入力と同じタイミングで変換することは無理、なのです。

以上、変換キーあるいはスペースキーの単独打鍵のつもりが同時打鍵になってしまった

という現象について説明しました。

そして逆もまた真なり、です。

親指シフトの側から見ると、黄色の領域が残っているかぎり、本来なら同時打鍵と判定されていたはずなのにシフトなしに判定されてしまいます。

シフトなしに判定されたということは文字キーの単独打鍵になる、ということです。

シフトキーと文字キーを同時に押したにもかかわらずシフトが効かない、というのは、言葉を変えていえばシフトの否定とも言えます。

親指キー変換を採り入れるかぎりは、OASYSキーボードの操作性が理論上は取り戻せないという理屈になります。

誤解されるといけないので補足しますが、変換キー共用型NICOLA、つまり親指キー変換に実用性がないわけでは、もちろんないのです。十分に実用性があるからこそ日本語入力コンソーシアムが設立されたのであり、商品として販売されたきた経緯もあるわけです。

十分に実用性がある、ということを前提にしたうえでなお、変換キー共用型NICOLAの方法は、(親指シフト方式と逐次打鍵方式という違うルールを混ぜてしまっている点で)根本的には矛盾を抱え込んでいます。

起死回生を願った日本語入力コンソーシアム

その変換キー共用型NICOLAを指して、これこそ親指シフトを改良したものだと、富士通が強調してきた経緯があります。

なぜでしょうか?

そこには1980年代固有の歴史的背景があったと考えています。

JISではないから、という理由により、親指シフトキーボード開発陣のリーダー・神田泰典さんを筆頭とするOASYS開発チームは辛酸をなめてきました。

そもそも1970年代の後半、富士通の技術スタッフが親指シフトキーボードを学会で発表したとき、その場に居合わせた東京工業大学の木村泉さんは

オカミがつくったJISというものがあるのにそれ以外のものを考えるなど不謹慎だ、というような雰囲気があったように思う。

と著書の「ワープロ徹底入門」(岩波新書)のなかで当時の業界(の雰囲気)を述懐しておられます。

「かな」配列のJIS規格はたんなる工業規格というより、通信という国家の基礎事業に関わる分野だったので、ある意味で聖域と化していたのかもしれません。

OASYSキーボードが登場した1980年には、間、髪をいれずときの通産省・工業技術院が新規のJIS規格・JIS86キーボード(新JISキーボード)制定の基礎研究をはじめた、ということは「新JISキーボードの時代」に書きました。

官庁や学校などに親指シフトキーボードを納入しようとしてもJISではないからという理由で断られることが少なくなかった、という神田泰典さんの発信も紹介しました。(「親指シフトは新JIS配列の足音を聴くか」に書きました)

「(親指シフトの)良さは認めるが、JISを使わないといけないから」

と、キーボードの良し悪しではなく、JISであるかないかだけを問題にされてきたのでした。

JISであるかないかだけが問題、だったのです。それが1980年代でした。

それだけではありません。

さらに、壁は内側にも存在していたと考えます。

仮に通産省を代表とする”官”の側を「前門の虎」に例えるなら、あまり知られていない事実として「後門の狼」に相当する勢力もあったと推測しています。

後門の狼

メインフレームという言葉をご存じでしょうか。

汎用大型コンピュータに対する通称であり、かつて、財務管理なども含めて大企業の基幹情報システムとして使われていました。建物の一部屋を占めるほどの大型のコンピューター本体は、むかしの映画などでおなじみですね。

1960年代から1980年代にかけて、メインフレームを手掛けて他社を圧倒し、ビッグブルーと呼ばれたIBMの勢いは、現在のアップル、グーグル、マイクロソフトなどの比ではなかったなどと言われています。IBM以外にもメインフレームを扱う企業は米国内に数社が存在しましたが、まったくIBMの相手にはならなかった、とも言われています。

1980年代に、その向かうところ敵なしだった浮沈艦・IBMを本気でビビらせてしまったのが富士通のメインフレーム部隊だった、という説があります。「技術の富士通」などと言われる所以です。

で、ここでなにが言いたいかというと、そういう人たちというのは、ふつうに考えてめっちゃプライドが高いだろう、ということです。

そのプライドの高い人たちの一部が、1980年代当時「子供のおもちゃに毛の生えた程度のもの」という認識しか持たれていなかったパソコンの事業に移動することになりました。

ここから先は「プラスデジタル」というサイトの記事をもとに話をすすめます。

記事によると、1980年代の半ば、富士通の基幹産業であったメインフレームの技術者を迎えて、パソコン事業が新体制を組むことになった、とあります。

引用します。

急ごしらえで集められた技術者のなかには、メインフレームから見ればまだ「おもちゃ」の域を出なかったパソコンの開発を余儀なくされた人間もいた。メインフレーム技術者から不満が噴出したり、これまでの開発を終了して組織まるごとパソコン開発に移行することになった技術者もおり、突然の異動に異を唱える声もあった。

一方、「早わかり富士通の歴史」という富士通の公式サイトにも次のような記述がみられます。

(1980年代の歴史として)富士通社内では「コンピュータ」といえば従来通りの汎用機、企業や公共団体向けの大型マシンを指し、「パソコン」という個人向けのコンピュータはホビーユース製品としかとらえられず、開発に出遅れました。

()内引用者

「プラスデジタル」の記事に話を戻します。

(1980年代半ばの)パソコン新体制にはさらに日本語ワードプロセッサ「OASYS」の開発部隊も合流することになりました。OASYSで培った日本語機能をパソコンに生かして打倒PC-9801を目指そう、ということのようでした。(繰り返しになりますが1980年代は、パソコンと言えばNEC・PC-9801シリーズの一強という時代でした)

やがて日本語ワードプロセッサOASYSと親指シフトキーボードの生みの親であった神田泰典さんが、パーソナル機器事業部長に就任となります。

もちろん「切り札」として親指シフトキーボードも手掛けることになります。

しかし上述のように、1980年代においてパソコンの国民機とまで言われたPC9801シリーズの、牙城を切り崩すことはできませんでした。

富士通の基幹、本流である電算機事業部を加えての結果ですから、売れませんでしたね、で済ませる話でなかったことは部外者でも想像できます。

強調しておきたいのは、FMRシリーズがあくまでも法人主体のパソコンだったということです。

主要なお客さんである官公庁はもちろんのこと、大企業であればあるほど

「オカミがつくったJISというものがあるのにそれ以外の」キーボードは困る、

そういう考えかたにまだ支配されていたのが1980年代でした。

法人市場において親指シフトキーボードが切り札になるかといえば、客観的にみてかなり厳しかったろうと思います。

いずれにしても本腰を入れて巻き返しを図った富士通のパソコン・FMRが苦戦を強いられたということは、とりもなおさず親指シフトキーボードも同様の結果だったということになります。

そして、ここでもう一度繰り返しますが、当時の富士通にとって本流はあくまでもメインフレーム(電算機部門)でした。ワープロ専用機(OASYS部門)は傍流でしかなかったのです。

たかがワープロのキーボード

メインフレームの技術者から見れば、親指シフトキーボードなんて「たかが端末、しかもワープロのキーボードでしかない」です。そんなものはコンピューターの本流(情報処理)とは関係ないし、本質でもないのだから無理をして採用する必要はないのでは、という認識ではなかったかと推測します。

なぜわたしがそこまで推測できるのかといえば、この問題にかんして神田泰典さんが自らのサイトで資料を公開されておられたからです。

具体的には「富士通ニュース」という社内報の1ページを画像にしたもので、タイトルは「親指シフトJIS化を目指して」というものです。

以下「親指シフトJIS化を目指して」より抜粋

いうまでもなく、これは富士通社内に向けての親指シフトキーボード啓蒙活動ですね。

親指シフトにかんして富士通は一枚岩であると、それを前提とした記事や意見をかつてはよく目にしたものです。でも、これを読むとまったくの誤解であったことがわかります。

一般には親指シフトの黄金時代とみなされる1980年代であっても、後半になると社内に向けて広報活動をしなければならないほど、親指シフト推進派は窮地に立たされていたと見るべきでしょう。親指シフトは富士通にとって一体何なのか、と問わなければならないほど。

あれはワープロのキーボードですよ、というフレーズがおおむね言葉通りだとしたら、暗に「自分たちはワープロ事業部の人間じゃないよ」、と言っているようにも受け取れます。

黄金時代どころか、当時の親指シフト推進派はまさに四面楚歌の状況にあったように私には思えます。

JIS86配列を巡る一連の動きにともなって、親指シフト人気そのものに翳りが見えていたことも、上述した「内部発言の勃発」が起きる状況に拍車をかけていたでしょう。

しかし

『親指シフト? あれはワープロのキーボードですよ』

こういう内部からの冷ややかな声を

「おだまりなさい」

と言えるたったひとつの方法がありました。

親指シフトのJIS化です。

JISへの道

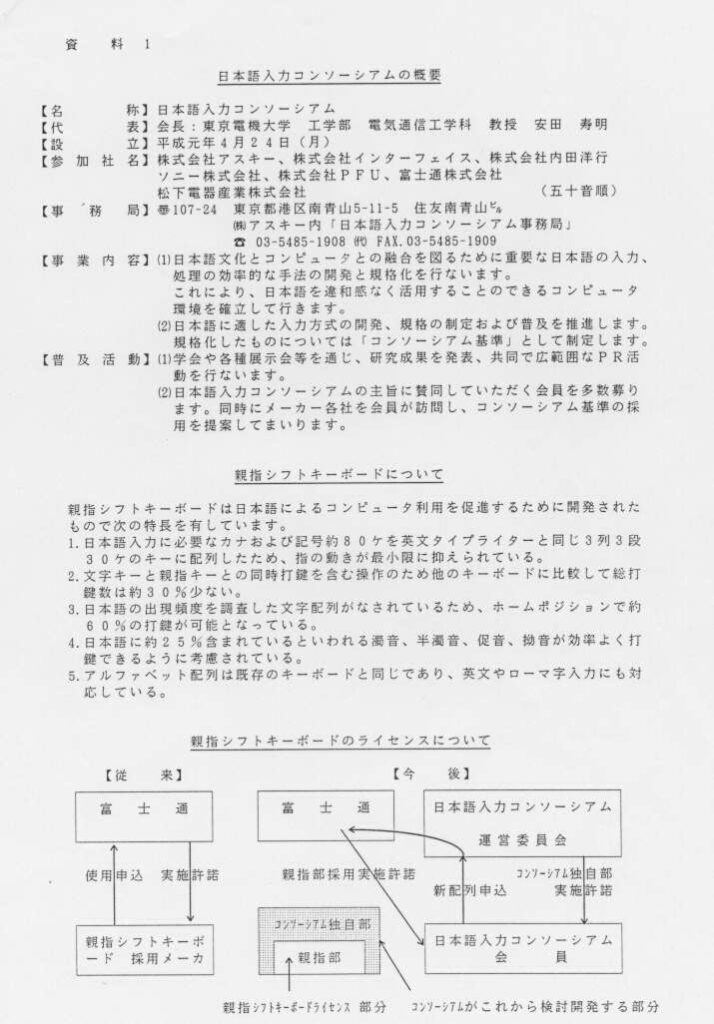

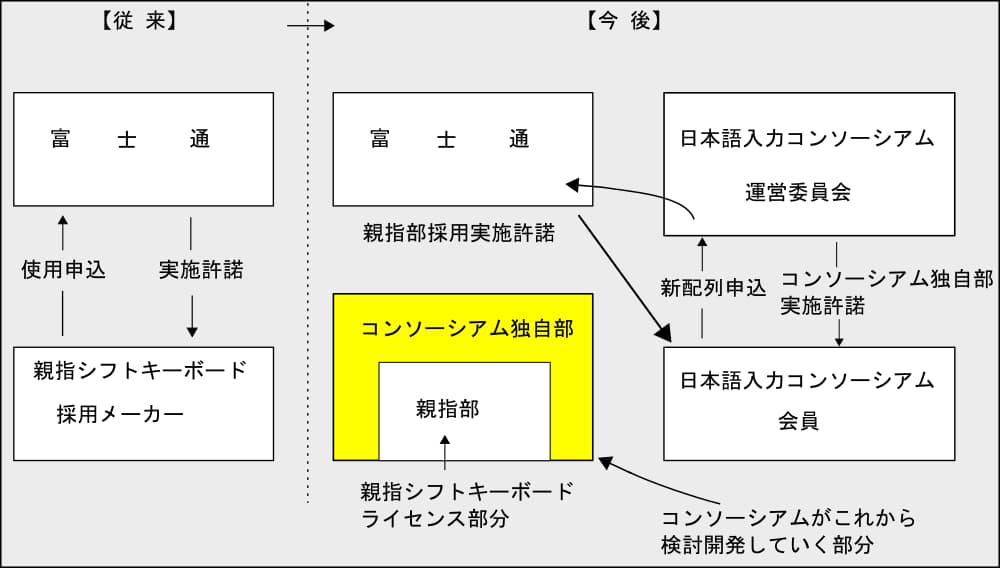

下の画像は、これもまたかつて神田泰典さんが自らのサイトで、公開していた日本語入力コンソーシアムの資料です。

下の領域をざっくり拡大したものがこれです。

親指シフトキーボードのライセンスについて

この図をまともに見るかぎり、1989年時点で富士通の親指シフトキーボードにかんするライセンスは従来どうり継承されていた、と受けとれます。

従来どうりという意味は、一例をあげると、日本語入力コンソーシアム設立前にアスキーから出ていた親指シフトキーボード・ASkeyboard(アスキーボード)などは、富士通からライセンスを受けて販売されていたのです。

そういう体制自体は存続していたものの、従来の仕組みとおおきく異なるのは「コンソーシアムがこれから検討開発する部分」と記されている黄色の「コンソーシアム独自部」の領域です。

わざわざ領域を分けている以上は黄色の部分にかんしてライセンスフリーだということがわかります。

そしてこのライセンスフリーの部分こそ、変換キー共用型NICOLAの領域になる、と考えるのが妥当でしょう。

富士通が特許を取得していたのは親指シフトキーボードというハードウェアに対してです。その時代、つまり1980年以前は、ハードウェアに関してのみ特許権が認められていました。

それに対してソフトウェアで親指シフトを実現していた変換キー共用型NICOLAなら、特許権と抵触しないという考え方が成り立ちます。あるいは日本語入力コンソーシアムの設立に際して富士通を含めそのあたりの意思統一がなされた、ということかもしれません。

とりもなおさずそれは、親指シフトJIS化への道ということになるはずです。

そして日本語入力コンソーシアム設立へ

通称‟新JISキーボード”、1986年に通産省・工業技術院により制定されたJIS86キーボードは、最大の特徴であると同時に、親指シフトキーボードに対するおおきなアドバンテージとして

「現行JISに準拠したキーボードのハードウェア資産がそのまま使える」

つまり

「ふつうの日本語キーボードが使える」

これを強調していました。

これこそが、(JISに準拠しない)親指シフトキーボードではなく、JIS86キーボードを使うべき理由であると、マスメディアを通して喧伝していたのです。

それを踏まえて、

あらためて1989年に設立した日本語入力コンソーシアムの資料に目を向けてみます。

1989年以降、従来の親指シフトを改良したものが日本語入力コンソーシアム・レイアウト、頭文字をとってNICOLAなのだと言われ続けてきました。

それはとりもなおさず(図で示すと「親指シフトキーボードライセンス部分」)とは異なる黄色の領域、「コンソーシアム独自部」の推進する方式です。

具体的には変換キー共用型NICOLA、ということになるのは上述の通りです。

その特徴として

- 変換キー共用型NICOLAは親指シフトキーボードのライセンスに抵触しない。

- 変換キー共用型NICOLAはJISに準拠したキーボードが使える。

という2点が「親指シフトキーボードライセンス部分」と異なる、という結論でした。

よって、状況は一変します。

もともと通産省・工業技術院サイドが親指シフトキーボード許すまじ、断固阻止すべき、としたふたつの要因、

- 特定企業がキーボードの著作権を取得していること。

- 特定キーボードがJISに準拠していないこと。

この2点のネガティブ要因が、NICOLA誕生を契機にそっくりそのままポジティブへと反転するからです。

それを一言でいえば

親指シフトJIS化への大義名分が立った、ということになります。

「(親指シフトの)良さは認めるが、JISではないから」

という外部の批判的な声も

「あれはワープロのキーボードですよ」

という内部の冷ややかな声も

親指シフトがJIS化してデファクトスタンダードになれば、一挙に黙らせることができます。

魔法のようです。

うまくいけばまさに起死回生の逆転満塁ホームランでした。

1989年日本語入力コンソーシアム設立。

この瞬間に

「ふつうの日本語キーボードで親指シフト」

が正義になったといえます。

離れていったOASYSユーザー

1989年以降、正義を味方につけた親指シフトでしたが、岩盤のOASYSユーザーはその正義にはついていきませんでした。

最大の理由として「かな」入力自体が不利になったから、という要因があったと思います。日本語入力のツールとしてワープロ専用機からパソコン(Windows)にバトンタッチし、そしてパソコンでの日本語入力はなによりもローマ字入力前提、ローマ字入力が圧倒的に有利な環境でした。

ローマ字入力でない、ただそれだけの理由でJIS「かな」配列も含めほかの配列はおおきく差をつけられてしまったのでした。

でも理由はそれだけではなかったと思います。サイレントマジョリティー、とあえて記しますが、岩盤のOASYSユーザーが文字通り黙したまま親指シフトから離れ、そして二度と戻らなかった理由はただ環境の問題だけではなかったと考えます。

OASYSキーボードに(一部)制限を加えたものが変換キー共用型NICOLAの仕組みでした。

制限を加えること自体が日本語入力コンソーシアム設立にあたっての合意事項だったのか、そこまではわかりません。しかし上に掲げたコンソーシアム構成図をみる限り、OASYSキーボードと同じものであってはいけないことは確かでした。ライセンスが存続する領域とは抵触しないように、明確に分ける必要があったからです。

最後の親指シフトキーボード

矛盾を抱え込んだ変換キー共用型NICOLAを指して、なぜ

「親指シフトを改良したもの」

と言わねばならなかったのか。

なぜOASYSキーボードはレガシーへと、過去の遺産へと追い立てられたのか。

それが長いあいだ引っかかりを覚えていた部分でした。

NICOLA規格制定前後の日本語入力を調べていくと

「かな」配列のJIS規格をめぐって、政治・経済的な1980年代固有の時代背景があったように思います。

そうした流れのなかで、八方ふさがりの状況に追い込まれた親指シフト推進派が窮余の策として選んだのがNICOLAだった、というのが私の結論です。

個人の見解に過ぎないことをお断りしたうえでさらに付け加えるなら、どうにもならない、切羽詰まった状態のとき、

「親指シフトJIS化を目指す、日本語入力コンソーシアム設立」

の話を、外部から持ち込まれたのが実態だったのだろうと考えています。話を受けたあと、熟慮の末にバトンタッチを決断したのだと。

いずれにしても富士通が親指シフトから完全撤退するまえ、最後に販売した親指シフトキーボードが、NICOLA規格の理念を体現したキーボードFMV-KB232だったのは象徴的でした。

1989年に舵を切って、その最終目的地がFMV-KB232だった、というイメージです。

それでも価値があった日本語入力コンソーシアム設立

親指シフトの標準化、JIS化を目的として立ちあげられた日本語入力コンソーシアムでした。

しかしローマ字入力が日本語入力の標準になった現在、もはや「かな」配列のJIS規格化そのものにあまり意味を見いだせなくなったようにも思えます。

さらにNICOLA規格そのものが矛盾を抱え込んでいたこと、設立のタイミングにかんする問題など、ネガティブ要因もなかったとは言えません。

それでも日本語入力コンソーシアムに権利を委譲することを決断したのは、神田泰典さんを筆頭とする親指シフト推進派にとって、いわば退路を断たれたに近い当時の状況においてはこれこそが唯一の選択肢、残された可能性にかけよう、そういう判断があったからだと思います。

そして富士通の手を離れて親指シフトの技術情報が公開され、規格化されたこと、親指シフトの人気が下降していた時期だったにもかかわらずそこに多くの企業や人が参画した事実、などを考え合わせると、あの時点で日本語入力コンソーシアムが立ち上げられたことには、マイナス面を超えてなお大きな価値があったと、今あらためて振り返ればそう思えます。

もはや閲覧することができなくなりましたが、神田泰典さんのサイトには富士通にとってあまり都合のよろしくないであろう情報も散見できました。

たとえばJIS86キーボードにかんして他のメーカーよりも積極的に見えるほど対応機種が多かったことを示す資料。

そして当ページでも紹介しましたが、1980年代、富士通社内での不協和音、親指シフトキーボードに対する冷ややかな反応があったことを示唆する社内報、等々。

こうした、ふつうは外部の人の目に触れさせないようにしてしかるべき情報も公開されていました。

おそらく神田泰典さんという方は、御自身の保身とか社内の立場とかいうことよりもフェアネス、公平さを重んじるタイプの技術者だったのでしょう。

その神田泰典さんが親指シフトの技術情報も含めて、日本語入力コンソーシアムに権利をゆだねようと決断したとき、そこには自分の都合も会社の利益も超えて、ただおおやけのために親指シフトの良さを知ってもらいたい、どういうカタチに変わっても伝え残したい、そういう強い願いがあったと思います。

それは多かれ少なかれ日本語入力コンソーシアム設立に携わった人たちに共通の気持ちではなかったかと思います。