親指シフトって何?

親指シフトはかな打ちできる

皆さんこんにちは、親指シフターのミツイです。

親指シフト・キーボードのとりこになって、長い年月が過ぎました。

みなさんこんにちは。普通のOL、タカです。普通にローマ字入力してます。

親指シフトしないんですね。

おかしいですね。

それはともかく、

みなさんは親指シフトしていますか。

していないですよね。

きっと、していないですよね。

そもそも親指シフトとか、親指シフターなどといっても、なんのことかわからないですよね。

ということで、この記事を読むと

親指シフトの入力方法。

「かな」配列とちょっと違う親指シフトの考え方。

じつは親指シフトすること自体はむずかしくないよ。

といったようなことがわかります。

目次

そもそも親指シフトって?

親指シフトというのは、いったいなんでしょうか。

親指シフトというのはいまから半世紀近く前の1980年に発売された、富士通の日本語ワードプロセッサ『OASYS』に採用された独自配列であり、そしてキーボードのことです。

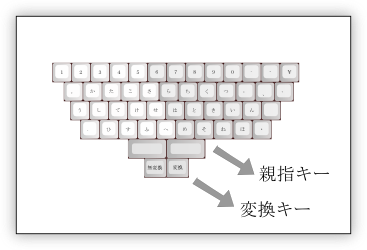

上の図は親指キーと変換キーがそれぞれ独立して存在しますが、親指シフトキーと変換キーを共用するタイプの親指シフトもあります。

ハードウェア上の理由などから、今までは変換キー共用タイプが主流でした。

親指シフトのよいところひとつ

それでは親指シフトのよいところひとつ、ご案内いたしましょう。

親指シフトのよいところ

- かな打ちができる。

これですね。

もはや決定打。

アルファベットの[S]とか[D]とか[F]とかではなくて、かなの[し]とか[て]とか[け]とか、などを直接打ちます。これがいいんです。[し]という文字を打ちこむのに、[し]という「かな」キーをいきなり打つんですよ。ヒヒ。

これを知っただけでも、親指シフトに興味を持たれる方がいらっしゃるかと思います。

もしかしたらタカさんも興味しんしんかもしれませんね。

べつに。

ところで、みなさんのなかにはこんなふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。

わざわざ親指シフトなんてしなくても、ふつうの日本語キーボードだって「かな」入力できるでしょ。しかもとくべつなソフトや環境を用意する必要もないわけだし。

はい、その通りです。

JIS「かな」というのを使うと、やっぱり「かな」入力できます。そのためのとくべつな環境もとくべつなキーボードも原則的には必要ありません。

それならJIS「かな」のほうがいいんじゃないでしょうか?

ですよね。

わたしも、JIS「かな」にはJIS「かな」の良さ、メリットがあるよな、というふうに思います。

それでは皆様、ハッピーなJIS「かな」ライフを。

ごきげんよう。

終わりなのかい

ということもなくて

親指シフトにも、親指シフトの良さがあるんですね。

親指シフト配列

それではさっそく親指シフトとはどんなものなのかを見ていきましょう。

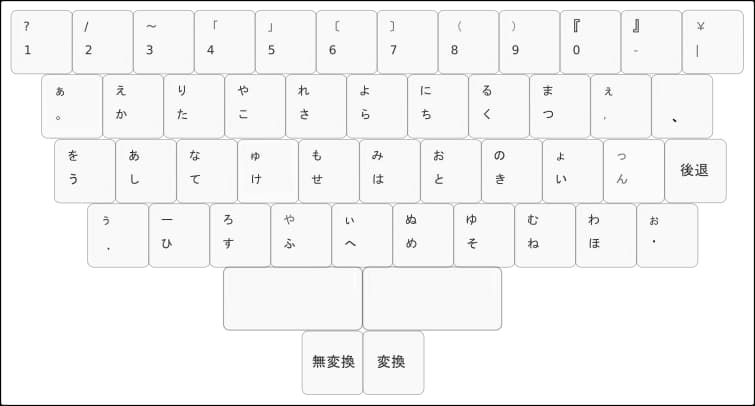

シフトなし

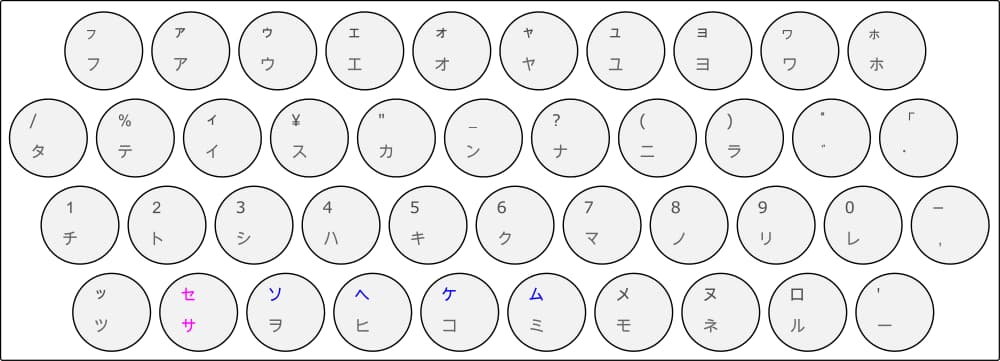

まずは「ノンシフト」シフトなしでの配列です。

これにかんしてはたぶん説明する必要はないですね。ローマ字入力でいうところの[A]とか[U]なんかの母音キーとおなじで、ただそのキーを押せばキーに割り当てた「かな」が打てます。

ふつうに押しましょう。

同手シフト

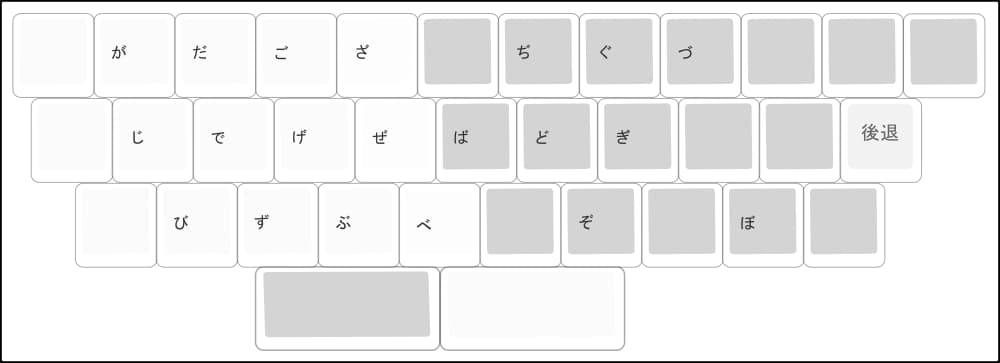

つぎがシフトあり、「同手シフト」です。

同手シフトは文字通り文字キーとおなじ側にある親指キーを同時打鍵します。

「な」を打ちたいのなら[D] キーと左親指キーを同時打鍵し、「の」を入力したいのであれば[K]キーを右親指キーと同時打鍵します。

同手シフトは親指シフトの中核になるかと思います。

従来のJIS「かな」配列でも、数字の[0]キー(の位置)を単独で押すと[わ]になり、シフトキーを押しながら同じキーを押下することで、[を]を打ちこめますよね。

ここで

親指シフトだっておなじじゃないの?

と思った人、いるんじゃないでしょうか。

両サイドにあるシフトキーを親指で打てるよう中央に移動したのが親指シフトなんだと、そう思いませんでしたか。

それ、ふつうに思いますけど。

たしかに親指シフトってShiftキーの位置を移動しただけだって思えますよね。しかも、絵で見るかぎり、いかにも親指シフトキーが肩で風切ってブイブイいわせている、という感じがありますね。

そこまでは言ってません。

でもヒトとキーボードを見た目で決めつけてはいけません。じっさいの親指シフトでは、親指キーがまったくといっていいほど自己主張しないんです。

ちょっとなに言っているか、わかりませんね。

親指シフトの考え方

親指シフトには、古典的なタイプライターではぜったいに真似できないような、ある工夫が隠されていたるんです。

その工夫をひとことでいうと、

シフトキー、先に押さんでも超OKっす。

ということですね。

しばしば勘違いされるのですが

「シフトキーを押しながら」

ではないんです。

「押しながら」ではないことが、なぜ親指シフトの特徴なんでしょうか。

日本語入力の壁は「シフト」だった?

むかしむかし、まだ日本語入力の先行きがどうなるのか読めなかった時代のことです。

それ以前の機械式タイプライター、JIS「かな」配列に変わる新しい「かな」入力の研究をしていた方がいらっしゃいまして、その方がこんな趣旨の論文を書いたのでした。

日本語を入力するとき、シフトなしのときとシフトありのときとでは手の動作が違ってしまう。

仕事の能率という観点からみて問題があるのではないか?

それに関連して、下に示す図は現在の「かな」配列の母体になった配列です。

アメリカ人の技師バーナム・クース・スティックニーさんが考案したといわれている古い配列で、スティックニーさんの名義で1923年に特許が出願されているようです。

見てわかるように現在の「かな」配列と似てはいますが、違う要素として「せ」「そ」「へ」「け」「む」などがシフト側の文字にわりあててありますね。

研究者の方が書いたように「せ」を入力するときはシフトキーを押しながら文字キーを押す動きになるので、おなじキーをシフトなしで打ち込める「さ」とは、手の動きが違いますよね。

それは不自然ではないかと、指摘していたわけです。

英文の場合はまだ問題はないと言えるかもしれません。Shiftキーを押して大文字に変えるような状況そのものが少ないですし、最初の文字を大文字にするなど、ある程度は規則性、パターンがあります。

でもアルファベットより種類の多い「かな」の配列をアルファベット領域とおなじように3段に収めようとすると、どうしてもシフト側の「かな」が多くなってしまいます。

次の文字がシフトありかシフトなしかも、規則性と言えるようなものはほぼなくなります。

その場合

Capsキーを使うであるとか

あとからシフト側の「かな」に変更するであるとか

という英文入力のような方法は使えません。

まったく使えなくはないでしょうが

ほぼ仕事にはならないですね。

「シフトなしのときとシフトありのときとで手の動作が違ってしまう」

その研究者の方はそれこそが従来の「かな」入力(におけるシフト方式)の問題点なのだと考え、ローマ字入力のような逐次打鍵方式での「かな」入力を提唱していらっしゃいました。

シフトキーを押して、離したあとでもシフトの機能を有効にすれば、シフトなしとシフトありとで手の動きに違いはなくなる、というわけです。

でも、それだったらローマ字入力でよくネ? と思いませんか。

[A]キーだけを打って「あ」と入力するときと、[K]キー、[A]キーとつづけて打って「か」と入力するときとでは、打鍵数の違いはあるけれど、手の動きそのものはおなじですよね。

そうしよう、という話に落ちついたのかどうか知りませんが、それから時は流れて、現在ではローマ字入力が日本語入力の標準となりました。

日常的にローマ字入力している人は多いと思いますが、かつての「かな」入力の欠点を克服したという意味で、たしかにローマ字入力が実用化された功績は大きかったと思います。

もうひとつの流れ

ところで、これもむかしむかしの話、上述した研究者の方と基本的におなじ点に着目して、でもまったく違う答えを出した人たちがいました。

それが親指シフト開発スタッフでした。

その答えは単純明快なものです。

親指シフトキーを押しながら、でなくていい。

(まちがえて)あとから押してしまっても「あり」にしてしまおう。

ということでした。

それが、そんなにすごいことなんですか?

すくなくともJIS「かな」配列との決定的な違いであることは確かだと思います。

親指シフトの仕組みは、JIS「かな」配列の母体ともいえる機械式タイプライターでは実現不可能なものでした。(一歩ゆずって実現可能であったとしても、コストがかかりすぎて商品化は無理だったと思います)

文字キーの先押しOK。

コロンブスの卵、といっていいようなちょっとした工夫ではあるんですが、機械式のタイプライターでは真似できないこの仕組みを採用したことで、ヒトにとって自然な、日常的な動作のままでタイピングすることが可能になったんですね。

その動きとは?

ものをつかむ

動きです。

[K]キーを右親指キーと同時打鍵すれば、「の」になる。ものをつまむような感覚で、もしくは、親指とほかの指を「ポン」と弾くような感覚です。

さっき「ノンシフト」のところで「ただそのキーを押せばキーに割り当てた「かな」が打て」ると書きましたが、「同手シフト」においても感覚的にはそれに近い感じになるんです。

このさい、シフト、しているんです。たしかに。

にもかかわらず、(個人的に経験がある)JISかな配列との違いを一言でいいますと、シフト感をほとんど感じずにすむ、っていうことですね。

さらに付け加えると、上述の研究者の方が提唱したような逐次打鍵方式の配列、たとえばローマ字入力と比較するときにもっともおおきな違いとなるのが、キーを押す順番をまったく気にしなくていい、ということなんです。

ただ、ものをつかむ感覚でキーを打てる。

なので

シフトしながら「かな」を打ちこむのではなく、「の」という「かな」をダイレクトに打っているような気分になれるんです。

でもそれって、ただの錯覚なのでは?

はい、錯覚です。

ただそういう素敵な錯覚は、JISかな入力ですと、なかなか味わうことができませんでしたね。

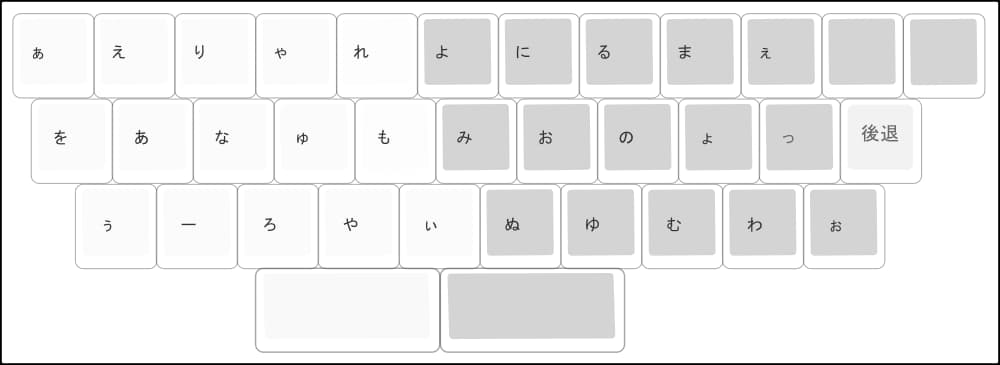

逆サイドシフト

シフトなしとシフトあり(同手シフト)、これだけですべての「かな」を打ち込めるかというと、まだ足りません。

濁音、半濁音をどうするか、という問題がまだ残っています。

濁音は「逆サイドシフト」方式、つまり文字キーとは反対側の親指キーを使って濁音を打ち込みます。こちらのほうがふつうのShiftキーのイメージに近いかもしれませんね。

たとえば「た」を割当てた左側の[E]キーと、反対側の右親指キーを同時打鍵すれば濁音の「だ」になり、「き」を割当てた右側の[K]キーと、反対側の左親指キーを同時打鍵すると濁音の「ぎ」になる、といった感じです。

親指シフトの場合は濁音に変わりうるような静音(「か」とか「は」とか)はすべて「ノンシフト」に配置してあります。

なので、すべての濁音は、清音とは反対側の親指キーとの同時打鍵で打ち込むことができます。シンプルで一貫性があるため、慣れてくると迷いなくなにも考えずに打てるようになります。

半濁音は?

では、半濁音はどうしたらいいでしょうか?

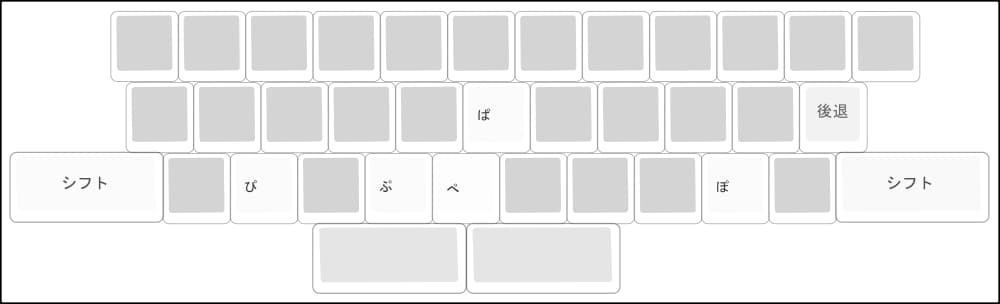

もともとの親指シフトキーボード、つまり日本語ワードプロセッサOASYSのキーボードでは、半濁音は通常のシフトキーとの同時打鍵で打ち込んでいました。

この方法ですと、清音の「は」を割り当てた[H]キーとShiftキーを同時打鍵すれば半濁音の「ぱ」を打ち込むことができます。

覚えやすくていいのですが、ただ、ここで違和感を抱く人がいるかもしれませんね。

キーボードなど触ったこともない人が大半を占めた1980年代初めであれば問題なかったでしょうが、多くの人がローマ字入力を経験している現在では、必ずしも好意的に受け入れられるキー配置とは言えないかも、です。

Shiftキーを押しながら[H]キーをタイプしたんなら、当然大文字の「H」ですね。

という方も多いでしょう。

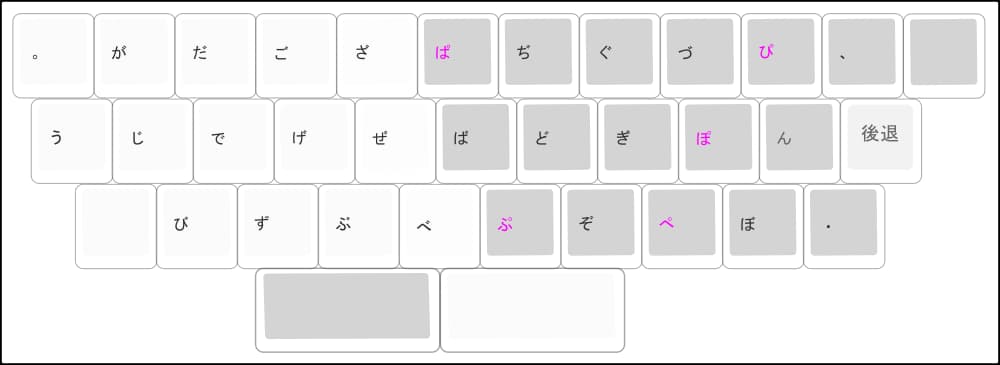

ということもあって1989年に設立された日本語入力コンソーシアムでは、従来の半濁音とはべつに「逆サイドシフト」方式でも入力できるよう新たにレイアウトを変更しました。

これによって両端にあるShiftキーを使わなくても「ぱ」とか「ぴ」を打てるようになりました。

なので新たに規格として制定されたNICOLAは古典的な親指シフト配列を改良したものなのだ、というのが定説です。

ただ、図を見てもらえれば一目瞭然のように、清音の「は」と半濁音の「ぱ」の配置はまったく関連性がなくなってしまいました。

なので、「半濁音が覚えられないよ」、という意見はときどき出ます。

と、他人事のように書いてしまいましたが、

私も覚えられませんでした。

(キーの位置が完全に忘却の彼方に押しやられたわけではありませんが、「ぱ」とか「ぴ」とかを打つとき一瞬つまることがあるので、私自身はこの方式での半濁音入力はやめてしまいました)

親指シフトはむずかしい?

でも親指シフトってむずかしいんじゃないですか?

答え ぜんぜんむずかしくないです。

ローマ字入力よりずっと簡単だと私は思ってます。

でもそれはミツイさん個人の意見ですよね。ネット上では、親指シフトは特別なコツが必要なので習得するのがむずかしい、とか、高い技術をもったプロが使うものなのだ、みたいな、そんな意見を目にすることが多い気がしますけど。

確かに、まともに親指シフトできる環境にもっていくまでの技術的なむずかしさは、あります。

パソコン用のOS、WindowsもmacのOSもアメリカ人が造ったものなので親指シフト化しようとすると現状ではやっかいな問題があるのは事実です。だからこそ富士通も親指シフトから撤退せざるを得なかったと思います。

なのでこのサイトもまた、

「皆さん、これから親指シフトをはじめましょう」

みたいな言い方はしません。

運転するのがすごく楽でごきげんな車があったとしても、運転するまでのセッティングが大変なんです、という話になったとしたら、安易に他人におすすめするわけにはいかないと思うからです。

なのでこのサイトの記事は

「世の中には親指シフトというものがあるのだなあ」

くらいの温度感で読んでいただければ十分かと思います。

そのうえで

ここから先は客観的な話だけをします。

最初にも書いたように親指シフトキーボードは1980年、日本語ワードプロセッサOASYSに採用され、その使いやすさで多くの人々を魅了したという経緯があります。市場そのものが小さいので現在と比較はできないのですが、1981年の段階ですでに親指シフトキーボードがシェアの大半を占めていたようです(日経100品目調査)。

と、ここまでは「そういう話聞いたことあるよ」という方がいるかもしれません。でも、ここから先はあまり指摘されたことがないのですが、意外と見落とされている単純な事実があります。

それは親指シフトのトリコになった人たちのほとんどが(ほぼ全員に近いと思いますが)

初心者だったということです。

当然ですよね。

1980年以前は誰も親指シフトなど使ったことがないのですから、長い年月にわたってむずかしいプロの技術である親指シフトを習得した、などという人はいなかったはずですよね。

それどころか、つい昨日までキーボードに触れたことがないよ、という人がふつうにいた時代でした。

使っていた人がいたとすれば、開発スタッフさんとかに限られますよね。

親指シフト開発スタッフのリーダー、神田泰典さんは「1年くらい自分で使ってみて良かったから親指シフトキーボードの採用を決心した」といった主旨の文章を書いています。でもスタッフ以外の人はほぼ全員が「初めてさん」だったわけですね。

そしてその「初めてさん」たちは親指シフトのトリコにはなったけれど「親指シフトは習得するのがむずかしい」とは思わなかった、ーーらしいですね。

ちなみにこの時代、日本能率協会総合研究所というところが、それまで一度もキーボードを触ったことのない5人のメンバーを集めて親指シフトとローマ字入力を同じ時間(40時間)体験させた、みたいな実験を行ないました。(「ワープロらくらく速習法」大島章嘉・銘子著 日本能率協会発行より)

実験が終了した後、メンバーに今後どちらを使っていきたいかと訪ねたところ、5人中4人までがローマ字入力ではなく親指シフトを選択したのだそうです。

ちなみにその人たちがローマ字入力より親指シフトを選んだ理由というのは

「親指シフトなら高速入力できるばーい」

ではなく

- ひとつの「かな」が1打鍵(の感覚)で打てる。

- 使うことの多い「かな」が真ん中(ホームポジション)にあるので打ちやすい。

つまり「ローマ字入力より親指シフトのほうが簡単に思えた」ということのようでした。

実験のより詳しい内容は「親指シフト配列・NICOLAっていいよ、と言いつつ、NICOLAにしないアレな理由」という長~いタイトルの記事のなかで書いています。

とはいえ

上の例を逆からみると

「キーボードに一度も触ったこともないまったくの初心者だったからこそ、親指シフトになじめた」

という言い方はできるかもしれません。

現在はほとんどの人がローマ字入力を経験していて、いわばローマ字入力「パス」が通っている状態なので、今すでに持っている技術を捨ててあらたに親指シフト「パス」を通そうとしたら、それはそれで一定の困難さはあるだろうと思います。

それでも、親指シフト入力そのものが難しいわけではない、ということはわかっていただけたかと思います。

なぜ親指シフトはむずかしくなってしまったのか

なぜ親指シフトはむずかしいものになってしまったのでしょうか。

理由はおおきくふたつあると思います。

ひとつはいま書いたように、現在はローマ字入力が標準だからです。すでに慣れたローマ字入力から未経験の配列、入力方式の親指シフトを新たに覚えるとなるとそれなりにストレスがたまることになるでしょう。

ちなみに私の場合はその逆バージョンで「親指シフトからローマ字入力へ」というパターンでした。その当時は完全に親指シフトをシャットアウトしてローマ字入力一本に絞ったにもかかわらず、完全に慣れるまでには半年くらいかかったように記憶しています。

話がそれました。親指シフトが難しくなってしまったおおきな理由がもうひとつあると思います。

親指シフトのスタンダードが消えてしまったから。

これに尽きると思います。

1990年代半ば頃は、秋葉原へ足を運ぶとふつうに富士通の親指シフトキーボードを手に入れることができたりしました。型番で言うとFMV-KB211とかいうやつです。

異論100連発あることを承知で言えば、親指シフトのスタンダードといえるキーボードはこれ、つまりKB211が最後だったかなあと個人的には思っています。(後発のFMV-KB611は品質面では申し分ないものの、ちょっと方向性が違うと思うので)

なにを言いたいかというと、「親指シフトはこうです」とか「同時打鍵とはこういうものだよ」なんて説明をしなくても、かつてのOASYSキーボードやFMV-KB211のようにスタンダードなキーボードがあれば説明不要、親指シフトがむずかしくなることはなかった、と思うのですね。

そして

親指シフトはむずかしい、その「むずかしさ」の象徴が、やはり「同手シフト」になるかと思います。

親指シフトは文字キーの先押しOKですよ、ということを書きましたが、おそらくこのサイトを知らない方(つまりはほとんどの人、という意味ですが)はそうは思ってない人が多いのではないでしょうか。

「同時打鍵? いやいや同時打鍵とはいっても名前が親指「シフト」なんだから、じっさいにはコンマ何秒かは親指シフトキーを先に押さなければいけないんだよね」

そんなふうに思っている人がいるでしょう。

きっといます。

絶対にいるにちがいありません。

なぜそんなにチカラを注いでいるのですか。

私がそう思っていたからです。

親指シフトのサイト運営者としては黒歴史かも。

昔はわりと有名な学者さんとか専門家と評されるような人でも親指シフトに対しておなじような誤解をしていて、その視点から親指シフトを批判する意見もけっこうあったんですよ。

例えば

親指シフトに対する批判その1.「親指シフトは疲労が激しい」説。

ですね。

この主張をしていた方は、かつてはマスメディアなんかにも頻繁に取り上げられていた高名な学者さんでした。

批判の主旨としてはこんな感じです。

「親指シフトは手首を内側にひねる動作が多いので、疲労が激しい」

内側にひねるんですか?

では、ここで問題です。

仮にいま眼の前に一個のりんごがあったとします。あなたはそのりんごを手にするとき、手首を内側にひねりながらつかみますか? それとも外側にひねりながら手にしますか?

なんか怪しいひとみたいですね。

たいていは内側にも外側にもひねらないで、ただ真っすぐ手を伸ばしてりんごをつかむんじゃないでしょうか。

親指シフトもおんなじです。ものをつかむ手の動きでキーを打つので、手首をひねったりはしないんですよ。風変わりなご趣味をお持ちの方はべつかもしれませんが、キーを打つとき、いちいち内側とか外側にひねっていたら仕事になりませんので。

おそらく、という私の想像でしかないのですが、その学者の方の考えとしてはまず親指シフトでシフト側の文字を打ち込むときには(必ず)親指シフトキーを先に押さなければいけないのだ、と。

である以上は手首を内側にひねるような動きが出てくるのではないか。そういう発想があったのじゃないかなあと想像するんです。

もっとも、かつてはそういう勘違いがあってもそれほど不思議ではなかったと思います。

以前は親指シフトの仕組みなどもブラックボックスに包まれていたので、親指シフトキーボードを外側からみているだけでは、(親指)シフトキーの後押しOKを知らなくても仕方がなかった、知らないのがふつうだったろうと思うからです。

それから別の意見です。

親指シフトに対する批判その2.

「親指シフトはタイミングがむずかしい」説。

この主張を唱えた方もいわゆる専門家と称される人でした。

批判の主旨としては

「親指シフトは微妙なタイミングの取り方がむずかしいので、実用性に問題があるのではないか、云々」

みたいなニュアンスの文章を書いていらっしゃいました。

基本的にはこれも上記の学者の方とおなじだと思うんです。

微妙なタイミングの取り方がむずかしい……。

なぜかといえば、同時打鍵といってもじっさいには親指シフトキーを押しながら文字キーを打鍵しなければならないからですね。素早くタイピングしているとき常にそんな動きを要求されたら、タイミングを取るのがむずかしくなるはず。そういう意図だったと思います。

いかがでしょうか。

現在でも

「親指シフトはむずかしい、特別なコツが必要になる」

と思い込んでいる人たちのなかにはおなじような勘違いをしている人がいるんじゃないでしょうか。

かつては実態とかけ離れた誤解をする人がいてもスタンダードな親指シフトキーボードが現実にあったので誤解を跳ね飛ばすチカラがあったと思います。

家電量販店でふつうに親指シフトキーボード(OASYS)が売られていたので、誰でも簡単に試してみることができました。

でも現在はそうではありません。なので勘違いが勘違いのまま増殖してしまい「親指シフトはむずかしい」という固定観念ができあがってしまったのだろうなあ、というのが私の考え方です。

書いたように私もおなじ系統(?)の誤解をしていたので、かつての専門家や学者の方を批判する資格はないし、批判する気もありません。

ですが私は実際に親指シフトキーボードを使いはじめていたので、やがて「どうも変だな」ということに気づいていくわけです。

どうも変ですね。

そのココロは

自分はとくべつ器用な人間ではない。どちらかといえば不器用な方だ。

だからシフト側の文字を打とうとしたときに親指シフトキーを押すのがちょっと遅れる、などということはふつうにあっておかしくない。

なのにシフト側の文字を打とうとしたときは(あきらかなミスタイプをのぞけば)確実にシフト側の文字を打てている。

妙だ。自分はそんな優秀な人間ではないぞ。

結論、もしかしたらこれはなにかの陰謀ではないか。

とここまで考えてようやく自分の考えが間違っていたことに気づいたのでした。

じつは私のような不器用者を想定して

- 親指シフトキーを押すのが遅れても大丈夫

- 微妙なタイミングを取らなくても大丈夫

な、仕組みづくりをしたのが親指シフトだったんですね。

まとめ

親指シフトは、かな打ちできるキーボードです。

タイピングのプロ級、みたいな人ではないふつうの人にこそ、「紙とえんぴつを置き換え」て、考えながら書ける道具が必要だという観点から開発されたのが、親指シフトキーボードだったのでした。

なのでむずかしいキーボードではありません。

シフト側の文字を打ち込むとき、タイミングを気にする必要がないのが親指シフトの特徴です。

とりわけ同手シフトは「ヒトがモノをつかむ」という日常的な動作の延長線上で打てるので、自然な感覚で文字入力することが可能です。

また配列の特徴としてはシンプルでバランスがいい、ということが言えるかと思います。

「は」とか「ひ」のように濁音になり得る清音は必ずシフトなしで打て、濁音はおなじキーを反対側の親指キーと同時打鍵することで打ち込めます。

このわかりやすさはもちろん、初心者にとって覚えやすい側面もあるのですが、初心者よりむしろベテランにこそ、意味のあるレイアウトだと考えています。

文字入力の仕方に一貫性があるのでとにかく迷いがない。「は」も「ひ」もシフトなしで打て、「ば」も「び」もおなじキーを反対側の親指キーとの同時打鍵で打てます。シンプルで思考を妨げる要素が極力剥ぎ取られているため、「書く行為」ではなく「書く内容」に集中できる、というわけですね。

また「かな」の使用頻度なども考慮されています。

- ホームポジションによく使う「かな」が配置されている。

- 下段(ホームポジションの下の段)を打つことは抑えられている。

- 小指の負担がほかの指より軽くなるレイアウト

などの点も長所になるかと思います。

補足すると、3の「小指の負担がほかの指より軽い」というのはほかの指より小指を使うことが少ない、ということももちろんあるのですが、句読点などの区切り符号をべつにすれば「かな」入力中は小指がほとんど動かない、というのも「打ちやすさ」の理由のひとつです。

ということで本日は、親指シフトはかな入力であるということを、ご案内いたしました。

それでは皆さま、ごきげんよう。