変換キー共用型NICOLAは親指シフトのサブセット

ようこそ、親指シフトマニアの迷宮へ。

今回の講義を受けることにより、変換キー独立型NICOLAと変換キー共用型NICOLAとの違いを、基礎から身につけることができます。

がんばりましょう。

目次

最後に残ったふたつの親指シフトキーボード

2020年に富士通が親指シフトの撤退をアナウンスし、2021年にはじっさいに親指シフトキーボードの販売が終了したといわれています。

最後の最後までのこった富士通の親指シフトキーボードは2機種、FMV-KB613とFMV-KB232です。

上図は両キーボードのレイアウトをザックリ描いたものです(正確ではありません)。パッと見た感じ、どんな印象を持つでしょうか。キーのレイアウトは両機種とも似てはいます。でも、感じははちょっと違いますね。

上のFMV-KB613はワープロ専用機OASYSのキーボードを意識したデザインになっています(といっても具体的なキー配置はけっこう違います)。

販売年月日は1997年です。正確にいうと1997年に販売されたのはそっくりさんのFMV-KB611なのですが、そっくりさんというより両者の違いは抗菌コートしたとかしないとかというレベルでしかないと思うので、ここではおなじキーボードと見なしています。

イメージ図からは省いているのですが、実際のFMV-KB613には[実行]キー[罫線通過]キーその他「いったいなにに使うんだよくわからんぞ」的な、親指シフター(のはしくれ)の私にもわからないキーがあります。

たぶん、多くの方はこのキーボードを見て、ちょっととっつきにくい、近づきがたい、レトロすぎる、そんなふうにネガティブに受けとめる方が少なくないと思います。

現実にFMV-KB613を目の前にすると、とてもエレガントで、品格さえあるキーボードだと感じます。しかしイメージ図あるいは写真などをみてもそれが伝わることはないかもしれません。

私はワープロ専用機OASYSのキーボードに魅了された人間ですが、そんな私でさえFMV-KB613を購入したときはためらいを感じてしまったくらいです。多くの方にとっては手を出しにくいキーボードだったのではないかと思います。

一方、下は2008年に富士通が満を持して発売した、そして新製品としては事実上最後の親指シフトキーボードとなったFMV-KB232です。NICOLA規格に準拠した、というよりNICOLA規格の理念を一身に体現したキーボードだったと思います。(NICOLAというのは親指シフトを普及させるために設立された第三者機関、日本語入力コンソーシアムが定めた配列です)

FMV-KB232は機能キーも含めてふつうのキーボードに近いです。少なくとも何に使うのかよくわからないようなキーはついていません。

見た目の違いだけではありません。FMV-KB613は旧規格のPS/2オンリーの接続方式だったのに対し、FMV-KB232はもちろん(2008年当時の標準)、USB接続ができました。さらにFMV-KB613は専用のキーボード・ドライバを使うこと前提(通常の日本語キーボード・ドライバが使えなくはありませんでした)だったのに対し、FMV-KB232はとくべつなキーボード・ドライバはまったく必要ありませんでした。

こうして見ていくと富士通の意図は明瞭、と言えたのではないでしょうか。

見た目だけでなく、FMV-KB613は実質的にレガシー(過去の遺産)、旧世代のレトロなキーボードであり、それに対してFMV-KB232こそは本命、まさに次代をになう新親指シフトキーボードなのだ、というのが富士通の両キーボードに対するスタンスだったと思います。

じっさいFMV-KB232は、これこそ富士通キーボードなのだといえるほどハイレベルなキーボードだったと思います。

FMV-KB232が販売された2008年というのは、親指シフトはほとんど世間から忘れ去られていた観があったので、当時の私は「よくぞこれほどのキーボードを出してきたなあ」と感嘆し、脱帽する気分になったのをおぼえています。

変換キー独立型、変換キー共用型

さて、いままで避けてきたのですが、ふたつのキーボードを見比べたさい、もうひとつ大きな違いがありますね。

そうです。いちばん手前のふたつのキーの存在です。 旧型のKB613にはいちばん手前に独立した変換キーがあり、新型キーボードKB232のほうにはありません。つまり親指キーと変換キーを共有する仕様になっています。

KB613のように変換キーが独立したキーボードを「変換キー独立型」、KB232のように親指キーと変換キーと共用しているタイプを「変換キー共用型」と呼ぶことにします。

そしてここが重要ポイント、今回の試験に出るところなので太字で書いてしまいますが、 富士通は公式サイトにおいて、変換キー共用型は親指シフトを改良したものだと、明言していました。

変換キー共用型のほうが使いやすい、改良版なのだと、富士通はおおやけに発信していたわけです。

なんとなく、わかる、と。親指シフトの経験がなくとも同感できる方が多いのではないでしょうか。

あくまでも親指シフトするための道具として、両キーボードを比べてみたとき、使い勝手にどのような差が生じるか想像できるでしょうか。

パッと見たときにおそらくどなたの頭にも浮かぶのは 「ローマ字入力とおなじように」[Space]キーポジションで変換できたほうが楽、 ということではないでしょうか。

じっさいその通りです。とくにいままでローマ字入力していてSpaceキーで変換することに慣れている方は、Spaceキーの位置で変換できたほうが便利だと感じると思います。

そもそもホームポジションから指をなるべく動かさずに文字入力できるというのは、親指シフト(NICOLA)配列のおおきな特徴です。そして文字入力しているあいだは親指をまったく動かさずにすむのも親指シフト(NICOLA)配列の良さだと思います。

変換キー共用型はさらにその特性を発展させ、「かな」入力している時だけでなく、変換・無変換動作もふくめて親指をまったく動かさずに文章を作成できるようになりました。

「変換」することによってひとつの語句(フレーズ)や文節(パラグラフ)ができあがるのですから、それが完結するまで親指を動かさずにすむ変換キー共用型はかなり使いやすいといえそうです。

そういう観点からすると、富士通が主張していたように、たしかにこれは改善といえるものだったと思います。

一方、変換キー独立型を支持する主張のひとつに、変換キー共用型はうっかり間違って意図しない変換をしてしまうことがある、というものがあります。

たしかに「うっかり間違って変換してしまうこと」は皆無ではないけれど、慣れてしまえば気になるほど頻発することはありません。

それどころか変換キー独立型は親指を移動させるので、ミスタイプそのものは増える可能性が高くなる、と考えるのがふつうではないでしょうか。

ということで親指シフト(NICOLA)配列で文字入力することを考えたら、変換キー共用型のキーボード・FMV-KB232の圧勝という感じがします。

しかし事実は、1997年に販売されたレトロなキーボードは20年以上の歳月を越えて最後の最後まで生きのこっていました。

レトロなFMV-KB613はなぜ最後まで生きのこったのか

FMV-KB613がなぜ最後まで生きのこったのか。

KB613はOASYSキーボードの面影を残していたので、旧OASYSユーザーがこのキーボードを選択した、という事情ももちろんあるでしょう。でもそれだけではない、と思います。

FMV-KB613がなぜ最後まで生きのこったのか。

3回おなじことを書きました。

答えは最初に書いてしまいましたね。

FMV-KB232(変換キー共用型)が親指シフトのサブセット(機能限定バージョン)にすぎなかったのに対し、FMV-KB613(変換キー独立型)はそうではなかったからです。

ということで、もしかしたらびっくりするかもしれませんが、あるいは予想していたかもしれませんが、ここまでが前書きです(ウヒ)。

ローマ字入力視点で「愛」を打ち込め

さて、人生で欠かせないものは?

もちろん、愛と親指シフトですね。

それではさっそく愛をこめてタイピングしてみましょう。

ローマ字入力で。

こんなんなりました。

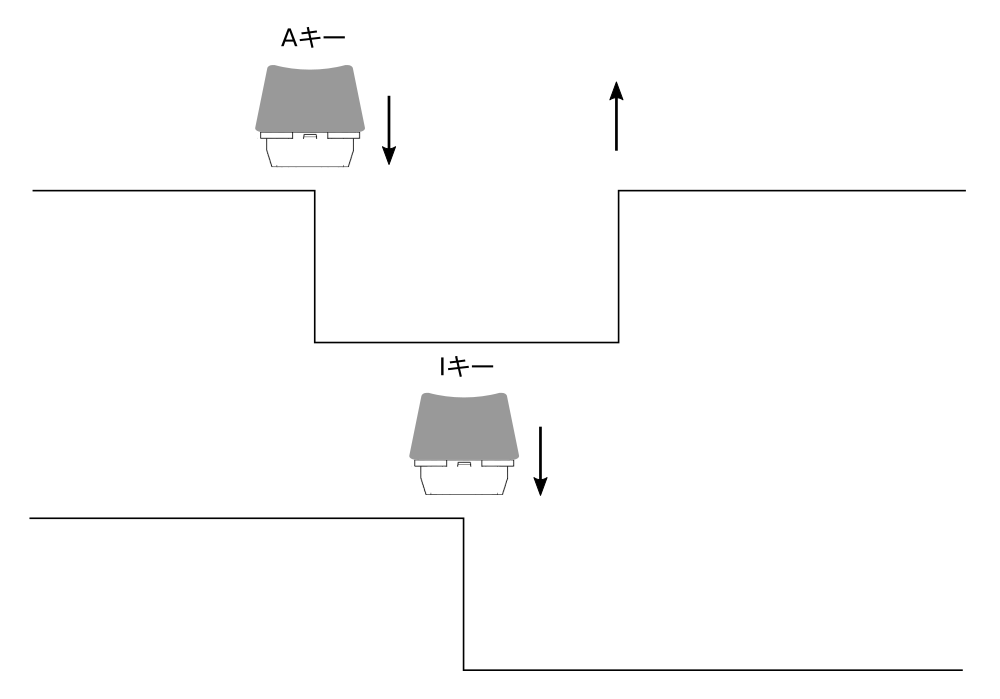

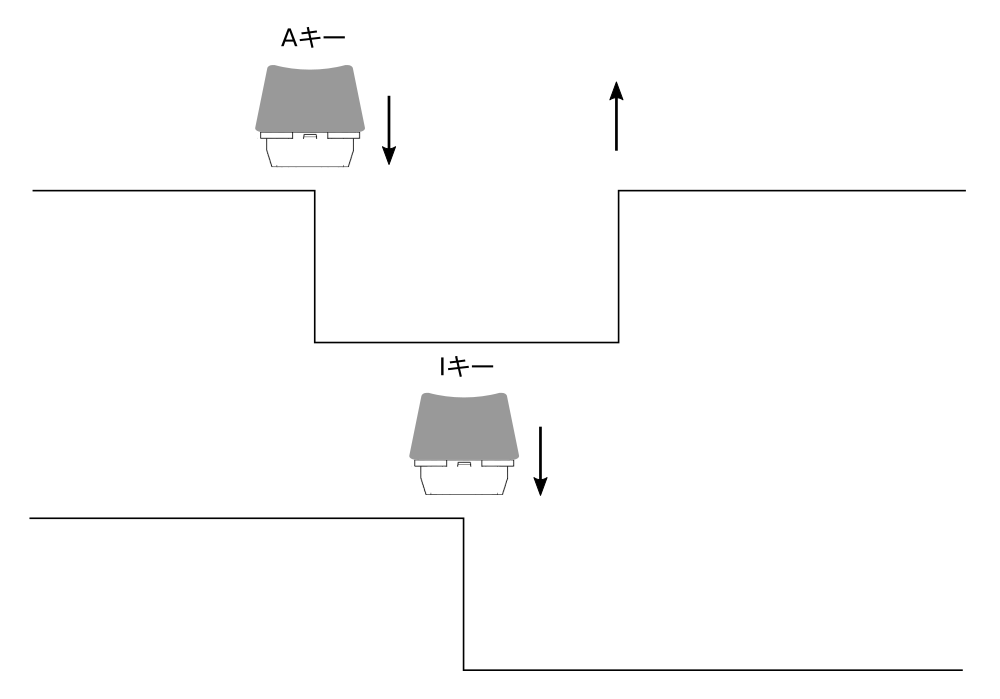

やや性急な「愛」だったのか、[A]キーが離されないうちに[I]キーが押されていますね。

でもローマ字入力では、前に押したキーが離される前につぎのキーが押されることは、ぜんぜん珍しくないです。ごくふつうにあることですよね。

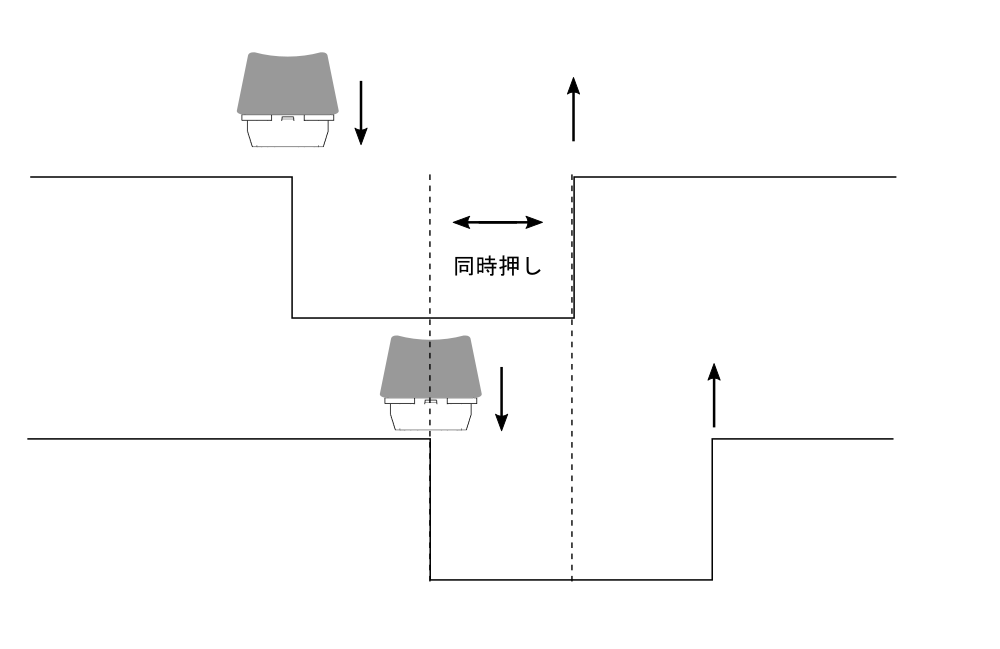

[I]キーが押された時点で同時押し状態になりました。

何か起こるでしょうか。

なにも、ですね。

正確な表現ではないかもしれないけれどザックリ言ってしまうと、[A]キーが押された時点で「あ」が確定し、[I]キー押し下げの段階で「い」が決まります。

なので同時押し状態になるならないにかかわりなく、[A]キーと[I]キーは確実に切り分けられます。

そういう表現が適切かどうかはわかりませんが、ローマ字入力において同時押しというのは、いわば”管轄外”になります。

ではつぎに同時打鍵方式(OASYS方式)の親指シフトです。

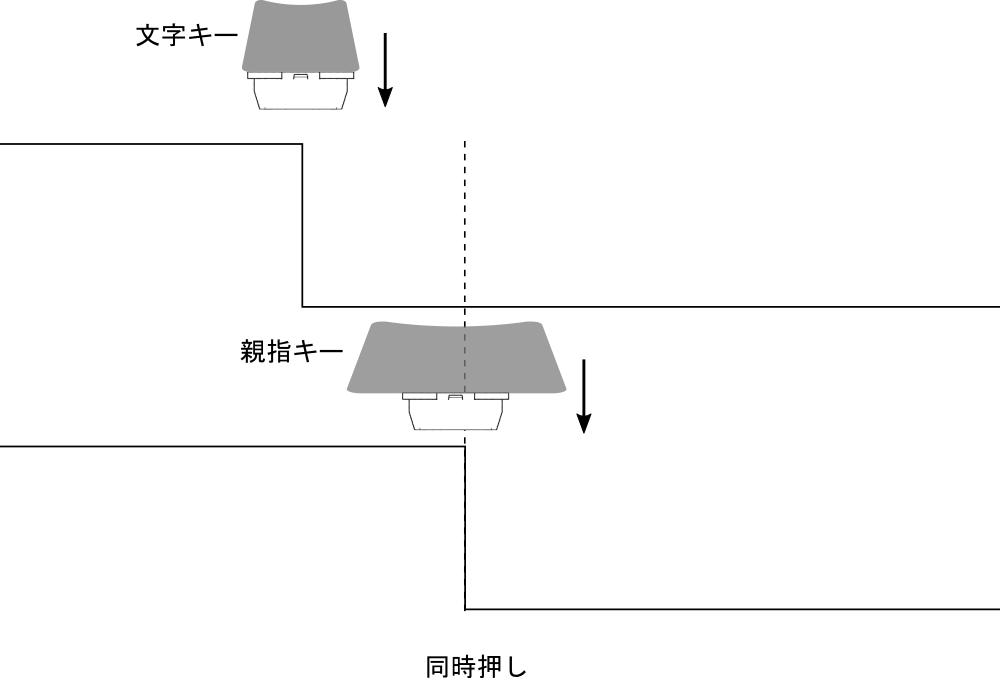

親指シフト(NICOLA)で「あ」を打ち込むためには左親指キーと文字キー[S]を同時打鍵します。文字キーと同じ側の親指キーを使うので同手シフトなどと言います。

いま「あ」を打とうとしたとき、つまり左親指キーと文字キー[S]を同時打鍵したとき、同時といってもじっさいには必ずどちらかのキーが先行することになります。ここでは仮に文字キー[S]が先に打たれたとします。

同時打鍵なので間をおかず親指キーが押されました。

親指シフトでは文字[S]キーが押されたときも、文字[S]キーが離されないうちに親指キーが押されて同時押し状態になったときも、ローマ字入力と違ってキー入力は確定しません。

というか、確定できません。

なぜ確定できないかといえば、親指シフトはキーを押した順番で入力文字が決まる方式(逐次打鍵方式)、ではないからです。

なので基本的には処理はおこなわず「待った」をかけます。

ではなにを待っているのかといえば、次に(押されるかもしれない)新たな文字入力を待っています。

その結果によっては最初に押した文字キーが「シフトあり」になるかもしれないし、「シフトなし」になるかもしれません。

つまりたったいま打った文字キーはシフトなしなのかシフトありなのか、ふたつのうちどちらか一方を選択するのが親指シフトを実現するための処理、ということになります。

親指キーの単独打鍵というのはありません。ありません、というより、そういう表現が適切かどうかはわかりませんが、親指シフトにおいて親指シフトキーの単独打鍵というのは、いわば”管轄外”です。

親指シフトはローマ字入力のような逐次打鍵方式ではないからです。

ここもまた試験にでるところ、大切なのでもう一度書きます。

本来の親指シフトがおこなう処理とは、

いま打った文字キーがシフトなしなのかシフトありなのか、ふたつのうちどちらか一方を選択すること、

です。

思い切って暗記してしまいましょう。

でも

じっさいには親指キーの単独打鍵を判定する(かのような)処理も存在します。

日本語入力コンソーシアムの同時打鍵遷移表

親指シフトを実現するためにどのようなことをおこなっているのか。

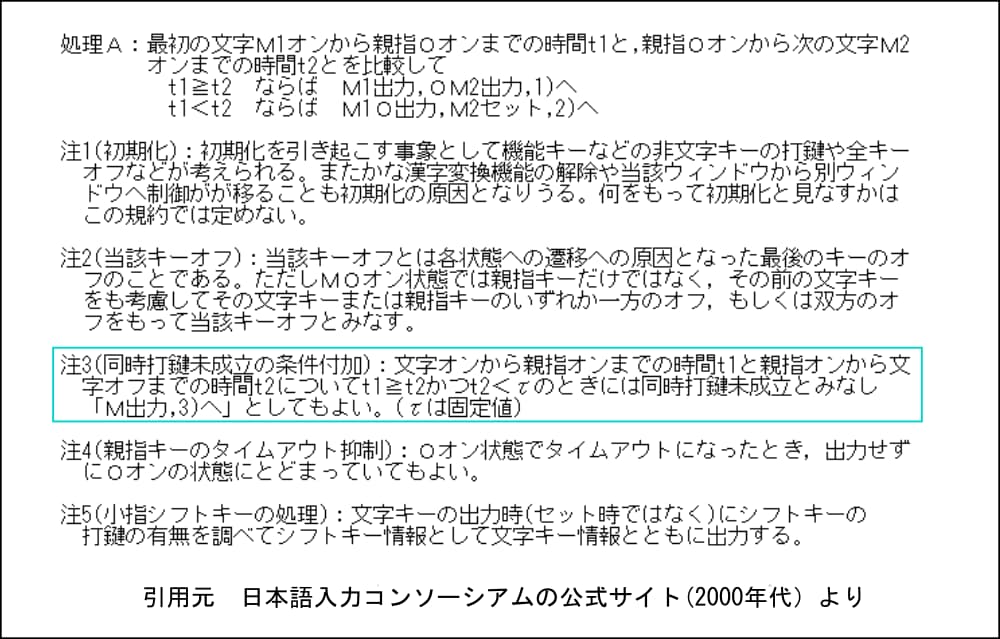

それを教えてくれるのが、かつて(2000年代に)日本語入力コンソーシアムの公式ページ内にあった日本工業規格(提案)、そこに記載された親指シフトの状態遷移表です。(2023年現在のものとは違いますが、これに関してはあらためて取りあげます)

アップされた日付は1999年7月29日。また2000年12月5日に修正とあります。

つまり親指シフトの人気は下降線をたどってはいたけれど、まだまだ一定の認知度があった時代のものですね。

前述したように、まず文字キーを押して、その文字キーが離されないうちに親指キーを押すことで同時打鍵状態になったとしても、その段階ではまだ文字キーの同時打鍵を確定できません。

その状態を表しているのが4)の列です。

このうち処理Aというのが親指シフトの肝、と呼ばれる部分です。

さきほど、ローマ字入力時には前のキーが離されないうちに新たな文字キーが押されることがふつうにある、と書きました。

ローマ字入力で「あい」(愛)と打ったときに、[A]キーが離されないうちに[I]キーが押されてしまうことはよくある現象です。

まったく同じことが、親指シフトにも言えます。

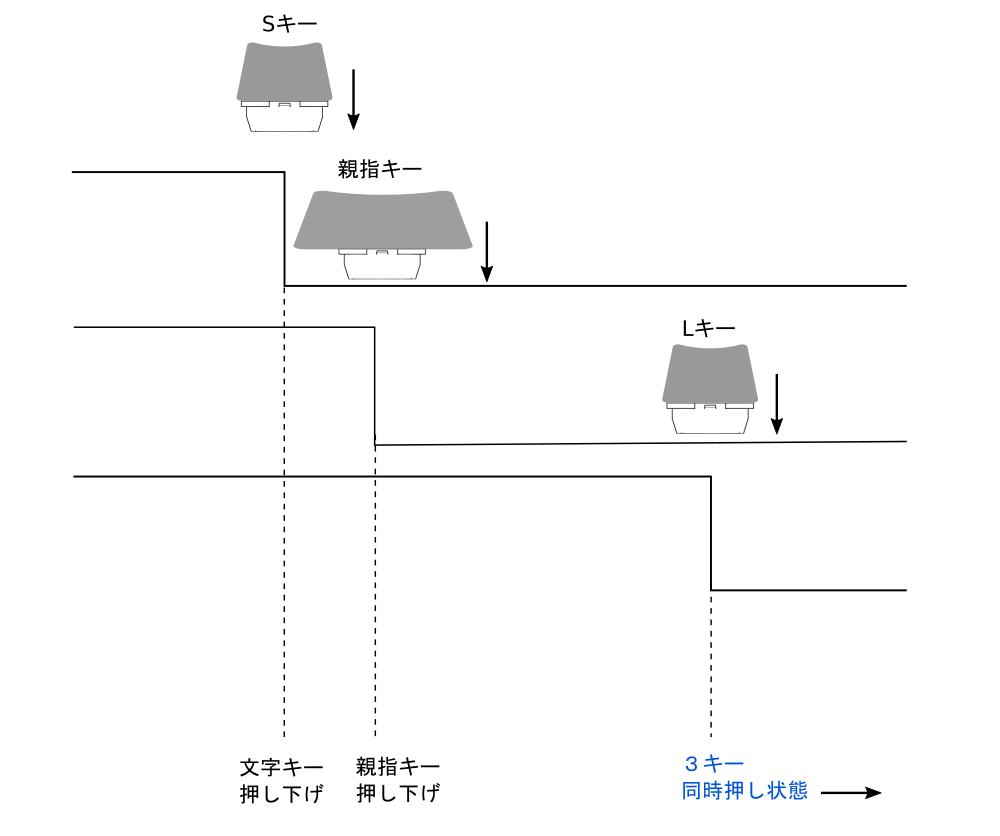

NICOLAで「あ」を打ち込むためにはまず左親指キーと文字キー[S]を同時打鍵でしたね。次の文字「い」を打ち込むためには[L]キーをシフトなしで打鍵します。

そしてローマ字入力と同様、最初に入力すべき「あ」(左親指キーと文字キー[S])が離されないうちに「い」(つまり[L]キー)が押されることは、ふつうにあるんです。

3個のキーが同時押しされていますね。

NICOLA規格では処理Aですが、3個のキーが同時に押されたときの処理なので当サイトではシンプルに「3キー分岐処理」と名付けています。

ちなみに親指シフトでは4キー同時押しというのも珍しくないですが、その場合にも最初に押した3キーをまず処理をして、つぎのフェーズにうつる、みたいな段取りになります。

なお、5キー同時押しする方がいるのかどうか知りませんが、6キー同時押しする人はいないと思います。

いたとしたらかなりの変態さんですね。

親指キーの単独打鍵?

さて、もう一度状態遷移表を見てみましょう。

さきほど親指シフトの処理とはつまるところ打たれた文字キーがシフトなしなのか、それともシフトありなのか、ふたつのうちどちらか一方を決定することだと書きました。

でも。

れれ?

3)の列、親指キーセット状態をみると、親指キーの単独打鍵(O出力)というのがありますね。

「シフトなしか、シフトありか、ふたつのうちどちらか一方」と書いておきながら、なぜ親指キーの単独打鍵(O出力)があるのか、疑問に感じる人もいるかと思います。

だけどこれは問題ないのです。

なぜなら親指キーの単独打鍵を出力している状態というのは、押されていた親指キーが離されたときとかタイムアウトのイベントがきたときとか、文字キーとはまったくかかわらない状態で出力しているからです。

くりかえしますが、親指シフトの処理とはいま打たれた文字キーがシフトなしなのかシフトありなのかを決定することであって親指キーの単独打鍵を選択することではありません。

親指シフトにおいて親指キーの役割は、シフトなしかシフトありかを判定するための指標だからです。それ以上でも以下でもありません。

でも(親指)シフト状態でなければ、話は別です。

「親指キーが単独で押され、離されましたの図」

いま、文字キーがまったく押されていない状態で、言い方を変えれば文字キーのあずかり知らぬところで、親指キーが単独打鍵になろうが逆立ちしようが、

そんなことは

「好きにしたらいいじゃん」

というわけですね。

なのでこの段階では矛盾はないのです。

でも

気になる箇所がありますね。

4)の列、つまり文字キーが押され、その文字キーが離されないうちに親指キーが押されて同時押し状態になった状態で、キーが離されたときです。

表のうえではMO出力(つまりシフトあり)となってはいますが、その下に(注3)とあります。

その(注3)にどんなことが書かれているかというと

条件によっては「M出力,3)へ(=シフトなしの文字キーを出力して、親指セットへ)してもよい

とありますね。

してもよい……。

なんともビミョーな表現です。

来ました。

これこそ変換キー共用型NICOLA固有の処理なのです。

親指シフトの改革(変換キー共用型の登場)

1980年に親指シフトが世に出てから10年近くたった1989年ころに、ほとんど事件と言ってもいいような革新的なソフトが登場しました。

それは富士通の親指シフトキーボードとは関係のない、「ふつうの日本語キーボード」で親指シフトを実現するソフトです。名前が「親指ピュン」だったと記憶しています。

ずいぶんかわいらしい名前ですが、親指シフトキーボード(カタログ)のキャッチ・コピーが「親指ポン」というこれまたかわいい(でも速そうには思えない)ものだったので、おそらくそこから来ているのではないかと思います。

ちなみに「親指ポン」というのは、親指シフトという入力スタイルそのものを指しているのではなくて、親指で変換キーを押せますよ、という意味のようでした。時代ですね。

はい、歴史のお勉強ここまで。

いずれにしても1980年代の終わりになってはじめて富士通の親指シフトキーボード以外でも親指シフトすることが可能になったのでした。

もちろんそれ以前にも株式会社アスキーから販売されていた親指シフトキーボード・ASkeyboard(1988年10月発売)などもありましたが、それらは富士通からライセンスを受けて販売されていたので、「親指シフトキーボード≒富士通のもの」という基本的な図式に変更はありませんでした。

ところが、親指シフトをソフトウェアで実現する「親指ピュン」はそんな常識を根底から覆したのです。富士通とはまったく関係ないふつうのキーボードで親指シフト環境を実現できたからです。

たしか発売されて間もない東芝ダイナブックに親指シフト環境を構築するといった記事が、月刊誌アスキーに載っていたような記憶があります(「親指ピュン」の作者の方が月刊誌アスキーの編集長だったという認識です)。

ともあれ親指シフトキーに、親指シフト以外の機能を割りあてる、具体的には変換機能を割りあてるという発想は、当時としてはまさに「目からうろこ」という感じでした。

文字キーリリース処理

さあ、話はいよいよ佳境に入ってまいりました。ワクワクしてきますね。

私以外にここでワクワクしてくれる方が日本全国で5人くらいは、いてくれるといいです。

前述のように文字キーと親指キーが重ね打ちされた場合、ローマ字入力とおなじように切り分けてしまったら、そもそも親指シフトという入力スタイルそのものが成立しなくなってしまいます。

なので、もし親指キーに変換機能を割りあてるとしたら、状態遷移表にあるように親指キーを単独で押して離したときのみ変換する、というかたちにすれば問題はないはずです。

これで問題はないでしょうか。

いいえ、問題はあります。

すでに繰り返しているように。入力方式にかかわりなく、まえのキーが離されないうちにつぎのキーを押してしまうことはごくふつうにあります。それは文字キー同士だけでなく、文字キーと変換キーの関係においてもおなじです。

最後の文字キーが離されないうちに変換キー、つまり親指キーが押されることはまったく珍しくありません。

それなら、最後の文字キーが離されてから親指(変換)キーを押すような癖を身につけてしまえばいいではないか、という意見もあるかもしれません。ですが、これは「言うは易く行うは難し」の典型であって、じっさいにはなかなかうまくはいかないと思います。

冒頭にも書いたように、ひとつの語句(フレーズ)や文節(パラグラフ)は「変換」することによってはじめて完成するものですね。

最後のキーが離されないうちに変換しない(同時打鍵にならない)ようにタイミングをとって文字入力していたら、文の中身ではなくタイミングのほうに注意力を取られてしまいます。

まとまった文、あるいは文節が完結する手前で一拍置く感じになるので、けっこうなストレスがたまるでしょう。じっさいに試してみると、身が持たない感じになって、ほとんど仕事にはならないかと思います。

(試したようなことを言うじゃないかと思われるでしょうが、私は自称「戦う人柱」ですので、試しました、はい)

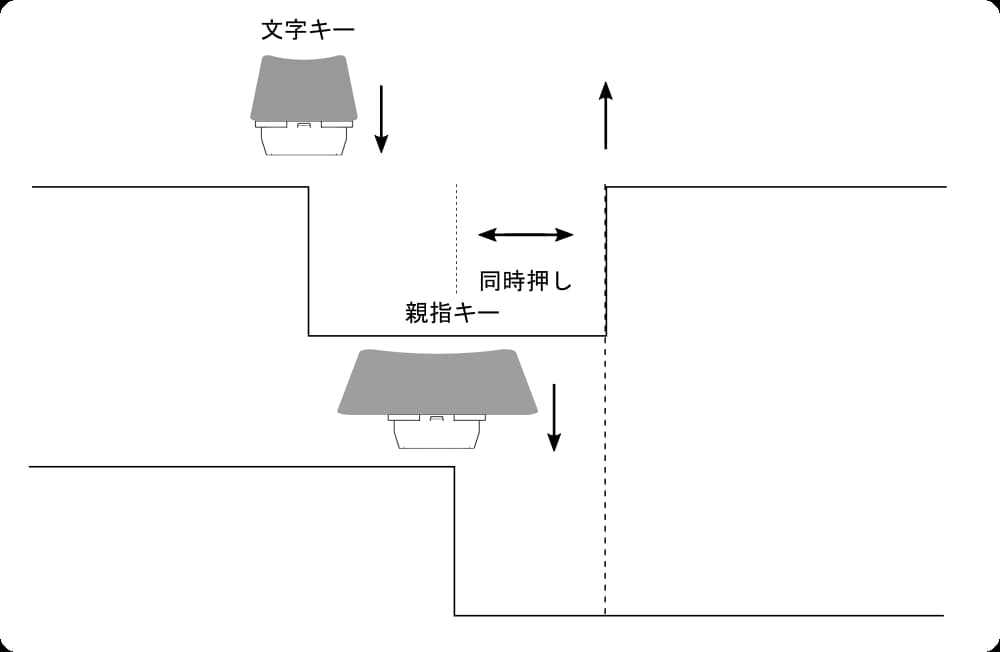

そこで変換キー共用型では、文字キーが押されてすぐに親指キーが離された場合には、文字キーの単独打鍵とみなす、という処理を取り入れることにしました。

当サイトではそれを「文字キーリリース処理」と名付けています。

親指ひゅんQの同時打鍵ステートマシン

このあたりの事情にかんしては、かつての定番ソフト「親指ひゅんQ」のインストール・ディレクトリにある「同時打鍵ステートマシン」という資料にに詳しいです。

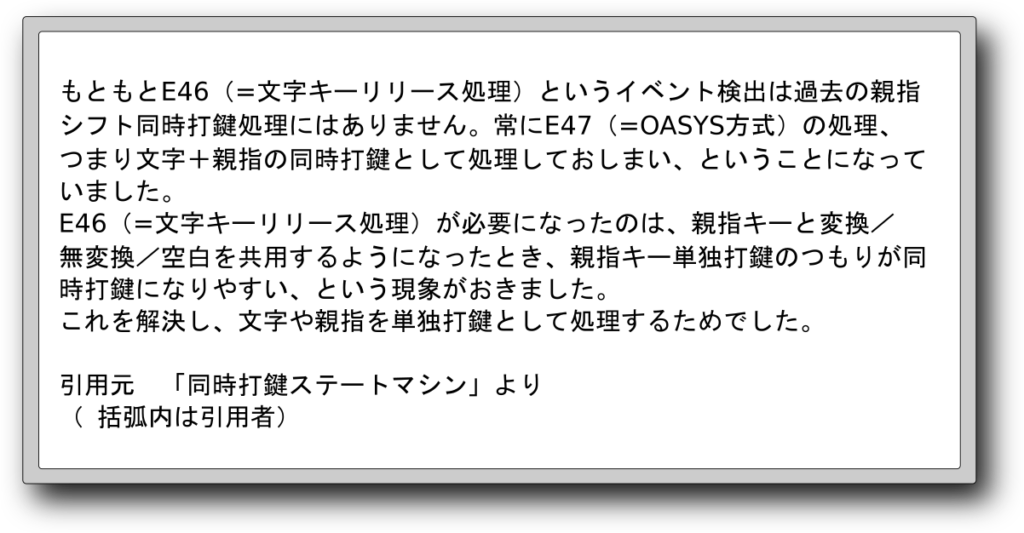

引用元 「同時打鍵ステートマシン」より

とても正確、かつ、わかりやすい表現だと思います。

OASYS方式においてそのまま親指キーに変換機能を割りあててしまうと、不都合が生じてしまいます。変換したつもりなのにシフト側の文字が入力されてしまった、という現象が発生しやすいからです。

そこで変換キー共用型NICOLAでは、同時打鍵の判定をいくぶんタイトにして、文字キーが離されないうちに親指キーが押されたとしても、その文字キーがすぐに離されたときには、単独打鍵として認めるような処理を採り入れました。

これが「文字キーリリース処理」です。

文字キーリリース処理の本質は?

もう一度4)の列に目を向けてほしいのですが、同時打鍵状態になりさえしたら3キー分岐処理(処理A)もふくめて必ず「シフトあり」のほうに判定されています。

同時押し状態になったにもかかわらずシフトありにしない、というローマ法はないのです。

文字キーリリース処理をかんたんに言ってしまうとこういうことになります。

親指シフト方式に、親指シフトじゃない方式を採り入れている。

うーん、

なんだか面倒くさいはなしですね。

親指シフト方式に、親指シフトじゃない方式を採り入れている。

感覚的にちょっと、ピンとこないという方もいらっしゃるかもしれません。

そういう方は、逆から考えてみたらどうでしょうか。

逆から。

つまりローマ字入力に同時打鍵方式を採り入れてみたら果たしてどうなるか、です。

新ローマ字入力「ロマオヤ」方式は、ありか?

ローマ字入力に親指シフト(NICOLA)の考え方を採り入れた新しい方式を考えてみようかと思います。

ローマ字入力と同時打鍵方式、つまり親指シフトを合わせて、その名はロマオヤ方式です。

とはいってもローマ字入力では基本、文字入力中に親指は使いませんね。なので、とりあえず子音のキーを、親指キーと見立てて考えてみることにします。

たとえば

(ほんとは文字キーだけど)親指キー[S]と、文字キー[I]の同時打鍵で「( ^)o(^ )」が打ちこめるように設定したとします。

顔文字大好きさんのための設定です。いっぱつで「( ^)o(^ )」が打てるので、顔文字大好きさんには便利に思えるかもしれません。

でも、繰り返し記述しているように前の文字キーが離されないうちに次の文字キーが押されることはふつうにあります。

もし、「~して」などというフレーズを素早く打ちこむたびに、文字「し」の代わりに同時打鍵が成立してしまい、「~( ^)o(^ )て」になってしまったら痛いですね。

解決方法としては、タイミングをとりながら(同時打鍵にならないよう)キーボードを打つこと、でしょうか。でも文の中身ではなく、タイミングのほうに気を使いながらキーを打っていたら、まともに仕事するのはなかなか難しいところです。

いくら顔文字大好きさんでも、夜更けまで「( ^)o(^ )」とほほえんではいるのはむずかしいでしょう。

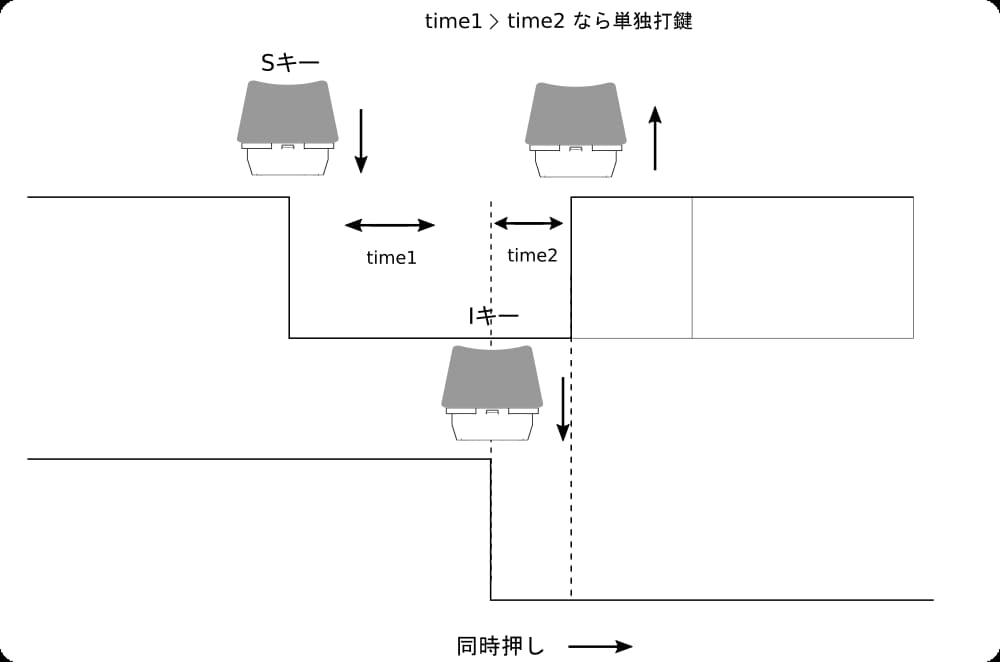

そこでひと工夫くわえます。図のように、2番目のキーが押されて同時押し状態になったとしても、すぐに最初のキーが離された場合には、同時打鍵にならないように設定してみます。

つまり、time1 > time2 なら単独打鍵とするのです。

これでうまくいくでしょうか。

ローマ字入力と同時打鍵方式との良いとこ取りになるんでしょうか。

おそらくむずかしいと思います。

「ロマオヤ」君を一言でいえば、

- ローマ字入力 + 同時打鍵方式

ではなく

- ローマ字入力 ー 同時打鍵方式

だからです。

同時押ししている時間を区切って各々の入力方式を分配しているだけであって、両者は水と油のようにけしてまじりあうことはありません。

簡単に言えば「あちら立てばこちら立たず」です。

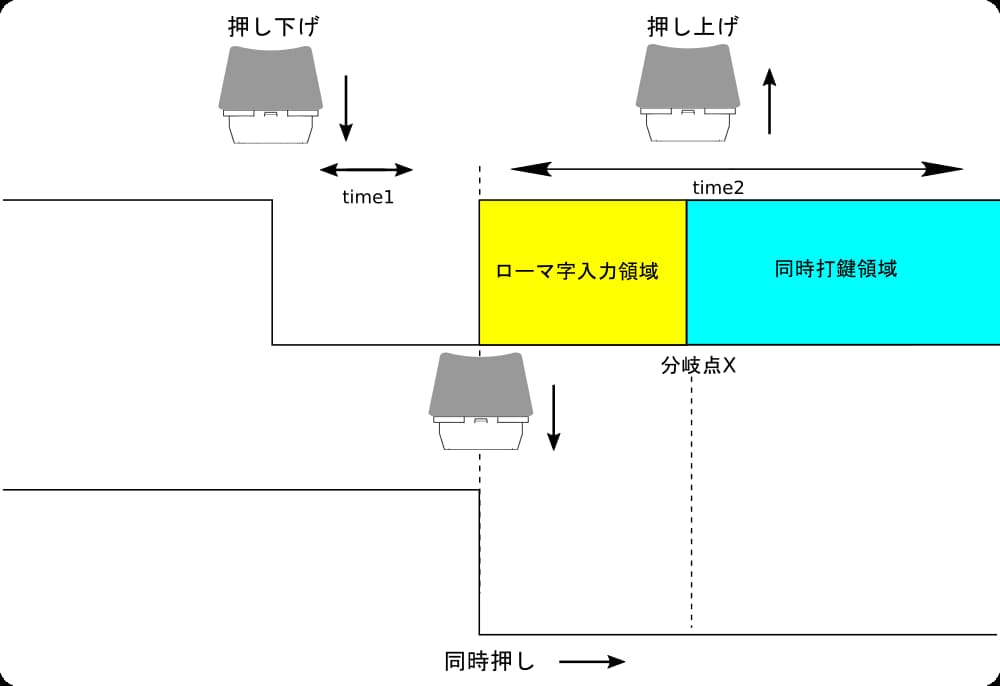

ローマ字入力は打鍵の順序が文字を決定します。つまり本来ならtime2のどこの時点でキーを離そうと常にローマ字入力できていたはずが、その時間を切り取って同時打鍵用に振り分け、短い時間帯をそれぞれのルールで入力文字を決定することになります。

ローマ字入力側から見ればこれはまちがいなく「ローマ字入力マイナス」です。

この入力方式を快適なものにするためには、分岐点Xをストレスなく制御する必要があるのですが、

自信のある方はおられるでしょうか?

一般的にはむずかしい、と思います。

むずかしい理由は、キーを押したときと比べてキーを離す時間はばらつきが出やすく、微妙なコントロールが困難だからです。

血も涙もないタイピングマシンなら話は別ですが、たいていの人にとっては快適とはほど遠い世界が待ちうけているだけだろうと思います。

同時打鍵のつもりが[S][I]になったり、[I][S]になったりすることもあるでしょう。

たしかに上記の処理をとりいれることによって、すばやく「し」と入力したつもりが「( ^)o(^ )」になってしまうことは少なくはなります。なりますが、あくまでも「少なく」、「よりまし」になるだけです。

分岐点を変更したら?

分岐点を変更してみたらどうでしょうか。

分岐点Xを伸ばしてやればローマ字入力しやすくなり(同時打鍵しにくくなり)、逆に縮めてやれば同時打鍵しやすく(ローマ字入力しにくく)なります。

けっきょくのところ

あちら立てばこちら立たず、ですね。

「よりまし」な方法ではなく、完全に解決するやり方はたったひとつ、小手先の小細工をやめることです。

つまり

ふつうのローマ字入力に戻すこと、

です。

「親指シフトじゃない方式に、親指シフト方式を採り入れる」と、こんな感じになってしまいます。

イメージ、湧くでしょうか。

「ロマオヤ」君を反転させると「文字キーリリース処理」

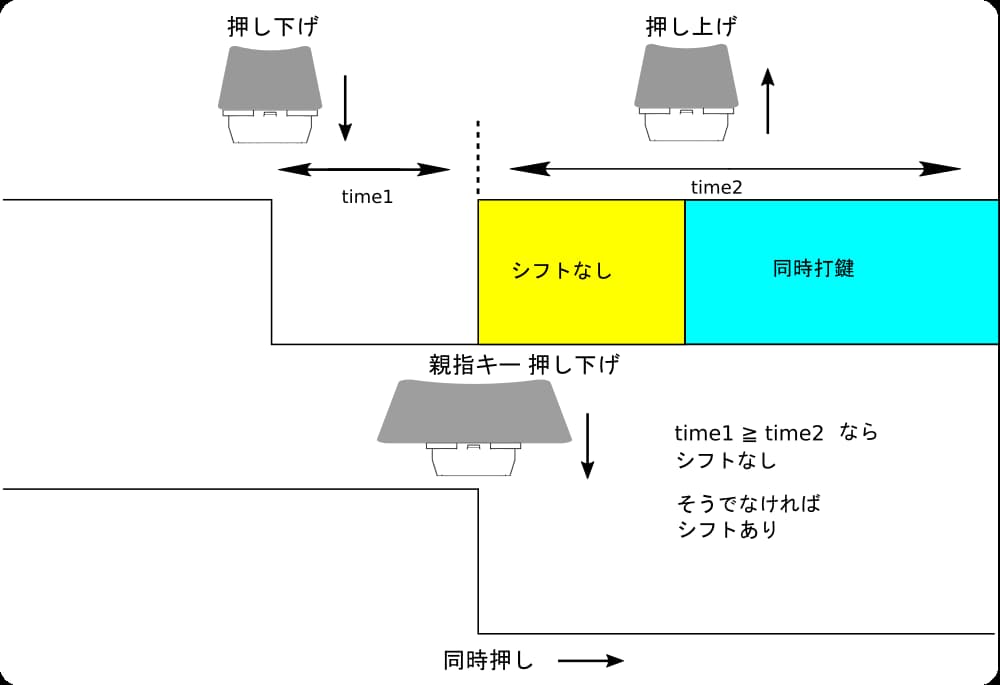

この親指シフトバージョンが変換キー共有型NICOLA固有の「文字キーリリース処理」になります。

「ロマオヤ」君における文字キーと文字キーの関係を、文字キーと親指キーに移し替えたものが変換キー共用型固有の処理です。

そして問題点もざっくり言ってしまうとおなじです。

本来ならtime2のどこの時点でキーを離そうと「シフトあり」だったはずが、その時間を切り取って別の入力方式に、つまり逐次打鍵用に「シフトなし」に変えているのですから、親指シフトサイドから見れはこれは「親指シフト・マイナス」です。

レトロな親指シフトキーボードが最後まで生き残った理由

親指シフト本来の処理に、文字キーリリース処理を加えることによってはじめて、変換キー共用型NICOLAが実用域にたっした、というのは事実だと思います。

その一方で

変換キーの押し下げを認識しやすくなったということは、正確にその分だけ同時打鍵を認識しなくなったということでもあります。

やっかいなのはキー押下とくらべてキーを離す時間というのはバラツキが出やすく信頼性に欠けてしまいがちな点です。

(文字キーを離す)タイミングがずれてしまったためにOASYSなら同時打鍵として処理されるところを、単独打鍵に誤判定される状況がありえます。

それと同時に変換のつもりなのに同時打鍵と判定されること問題が解決できたわけでもありません。

話をさらに押し進めていくと、もし変換キーの押し下げがローマ字入力と同じタイミングで認識できるようになったら、その段階で親指シフトという入力方式自体が成立しなくなります。

結論

よくいわれるように変換キー共用型NICOLAの欠点は

- 「つい、うっかり変換してしまうことがある」

ではなく、むしろ

- 「変換されるべきタイミングで同時打鍵にされてしまうことがある」

です。

あるいは

- 「本来なら同時打鍵と判定するはずのタイミングで変換してしまうこともある」

です。

思い切り単純化した言いかたをしてしまうと

・ローマ字入力とおなじポジションで変換できるのが変換キー共用型

・ローマ字入力とおなじタイミングで変換できるのが変換キー独立型(OASYS方式)

です。

こういったことを(おそらくは理屈としてではなく)体感的にわかっている人たちが、レトロな親指シフトキーボード、購入を拒むような外観を持つFMV-KB613を最後まで生き延びさせたのだと思います。変換キー独立型(OASYS方式)ならばロジック的な矛盾は生じません。

変換キー共用型NICOLAは非実用的なのか?

さきほど、新ローマ字入力・ロマオヤ君は「快適とはほど遠い世界が待ちうけているだけ」と書きました。

それならば基本的におなじ考え方を採用した変換キー共用型NICOLAもまた「快適とはほど遠い世界が待ちうけているだけ」の方式なのでしょうか。

そんなことはありません。

たしかに理屈だけで言うと、OASYS方式に制限を加えたものが変換キー共用型NICOLAだということになります。理屈上の話としては、です。

でも変換キー共用型NICOLAと「ロマオヤ」君とは、決定的に異なる点がふたつ、あるのでした。

このつづきは「なぜ親指シフトは忘れ去られたのか」で